圖/本刊記者 姜曉明

?

?

孫悟空在十里堡

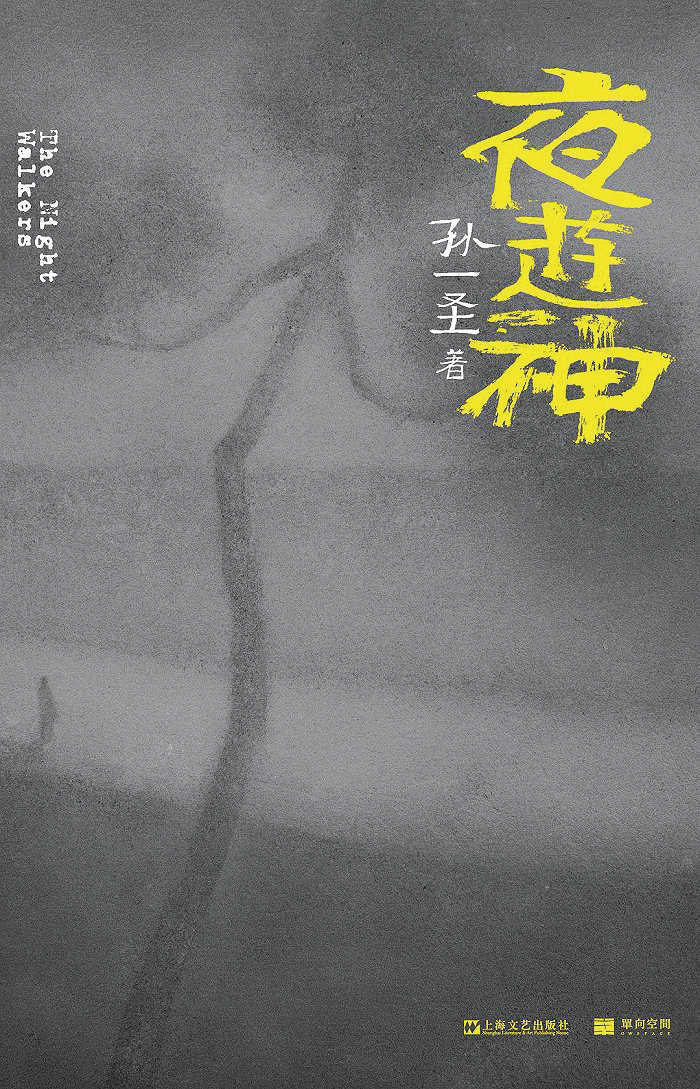

孫悟空的名字只在寄快遞時出現(xiàn),,在這個收獲的秋天,,作家孫一圣從北京十里堡給各地朋友寄出了許多本書——新出版的小說集《夜游神》,。

無論是客居的北京,,還是家鄉(xiāng)曹縣,在華北平原,,一顆種子種下,,便有收成的時候,無論是好還是歹,。過去十年,,孫一圣如在老家種地般勤懇地寫小說,2016年出版的首部小說集《你家有龍多少回》引起了一些爭議,,被一些人詬病為“一部糟糕的先鋒小說集”,、對文學大師的拙劣模仿。五年后,,孫一圣出版了第二本書,,最近開始跑一場場相關的文化沙龍。

北京城里正值“北京十月文學月”,,沙龍和講座不少,,有高校文學院的、出版機構的,、各機關單位的,,才華與聲名在字詞間流轉。在孫一圣的新書沙龍上,,讀者在提問中說起同輩作家中那些閃亮的名字,,他們中有些人作品獲得了影視改編的機會,有些新人第一本書就獲得了普遍認可,。1985年出生的孫一圣才意識到年齡這件事,,80后作家早已做出有分量的成績,90后作家也已足夠優(yōu)秀,。

“年輕的時候覺得我寫不出來可以再寫十年,,但現(xiàn)在再寫不出來就不行了,就得老老實實回去工作了,,有一種人到中年的緊迫感,。”孫一圣36歲,,全職寫作,,生活里不善言辭,見生人拘謹,。

《夜游神》一篇篇均產(chǎn)于北京十里堡租住的一居室開間,,而在字里行間,作家依然鋤犁著山東曹縣老家人事變化的土壤,。這本書收錄著他從2016年至今的五部中篇小說和短篇小說,,呈現(xiàn)了千禧年前后小縣城一種原始的充滿蠻力的生態(tài),,有性別生理特征的反轉,有“槍”的隱喻,,有歸鄉(xiāng)和妯娌間的抽絲剝繭,,流蕩著一個千禧年前后的縣城漫游者。

“我認為在這個時代作者應該客居于他鄉(xiāng),,才能獲得寫故鄉(xiāng)的授權……離開故鄉(xiāng),,像天空中的無人機一樣俯瞰故鄉(xiāng)?!?021年10月上旬,,北京朝陽大悅城單向街書店《夜游神》的新書沙龍上,作家阿乙說起作家與故鄉(xiāng)的關系,,他比孫一圣大差不多10歲,,說起兩人之前在鐵葫蘆圖書做同事的事,“我當時給他一個可能不太好的建議,,我說,,工作都是次要的,關鍵是要把自己的東西寫出來,。至今也是這樣,,孫一圣現(xiàn)在失業(yè),我不知道跟這句話有沒有關系,?!?/p>

“這個時代有很多誘惑,有政治,、有經(jīng)濟,、有心靈雞湯、有直播,。我經(jīng)常也受到誘惑,,全是因為我的才能不夠才保護住了我?!卑⒁矣X得孫一圣也如此,,他對孫一圣諸多照顧,有種相惜,,“我覺得他的運氣也挺好,,有很多朋友也在支撐著他。其實和我當時的處境差不多,,好像我的生命中有一個導管,,就需要通過筆、通過寫作抒發(fā)出來……從這方面來說,孫一圣是一個很純粹的寫作者,?!?/p>

離書店不遠,就是孫一圣租住的十里堡,,魯迅文學院也坐落在十里堡,。穿過一條細河,,他騎單車十分鐘就能到商場五樓的這家書店寫作,。書店里常坐著在愁眉苦臉中飛速敲鍵盤的作家、編劇,、記者,、編輯,在這兒,,你很容易偶遇孫一圣,。作家阿乙也很好認,他背著一個綠色帆布書包,。有次他們恰巧坐在我鄰桌,,兩位作家討論著全職做純文學從出版到謀生的艱難。

“在上海的酒店做服務生的時候確實也租過床位,,那時候剛畢業(yè),,每個剛剛畢業(yè)的人都好不到哪去?!睂O一圣語氣溫和,。在決定開始寫作前,他當過酒店服務生,、水泥廠保安,、化工廠操作工、農(nóng)藥廠實驗員,。在寫作之后,,他前幾年還在斷斷續(xù)續(xù)地工作,為專心寫小說,,從兩三年前開始全職寫作,。

在第二本書的新書沙龍上,活動場地書墻有整版的契訶夫,、博爾赫斯,、沈從文、胡里奧·科塔薩爾,、胡安·魯爾福,、赫拉巴爾這些文學巨匠的作品,在墻上卡夫卡、海明威的海報和本雅明《寫作條文十三則》的凝視下,,讀者提問環(huán)節(jié)的第一個問題,,來者告白,“已經(jīng)有那么多厲害的人寫過那么多好的東西……沒必要動筆”,,“其實我對當代作家的作品一直都不是很感興趣,。”

孫一圣坐在椅子上,,因拘謹而坐姿近乎乖巧,,沙龍嘉賓作家阿乙、淡豹,,編輯羅丹妮也同坐一圈,,聽來者的最終疑問——

“你們在寫作的時候,會覺得自己寫的作品是有意義的嗎,?”

?

?

為什么一定要寫小說呢,?

孫一圣很久沒寫讀書筆記了,新書和隨之而來的活動打亂了規(guī)律的生活,。出差跑新書活動的路上,,他白天想晚上爭取寫魯迅《鑄劍》的讀書筆記,到晚上卻作罷,,“這幾天太累,,一點一點寫完吧?!?/p>

幾年前,,林培源在北京讀博時,也不時和孫一圣來單向街書店,,和阿乙一起寫作,。在青年作家林培源看來,過去五年,,孫一圣一直勤勉地閱讀和寫作,,他讀《紅樓夢》讀《聊齋志異》,讀??思{讀契訶夫,,常寫閱讀札記,這種幾近苛刻的讀書習慣像是孫一圣的一種自我砥礪的手段,。

“事實證明,,這樣的訓練卓有成效。在小說集《夜游神》,,詰屈聱牙的長句,、生僻字被隱去了,,取而代之的是質(zhì)樸的語言、平實的故事以及對小說敘事老練的掌控力,?!绷峙嘣丛跁u《“曹縣故事集”,或風格的崛起》中寫道,。

有時,,商場的單向街書店幾乎像文學小組開組會,孫一圣和寫作的朋友們一人各據(jù)一點,,對著電腦打字,。青年作家周愷是孫一圣十多年的朋友,聽孫一圣說過一個玩笑:幾個人經(jīng)常一塊兒去寫作,,有一位女生寫都市小說,,“孫一圣覺得那個女生坐在那兒寫,,跟周圍的氛圍很融洽,,但是他坐在那個咖啡館,寫曹縣地里怎么收麥子,,他就覺得特別的格格不入,。”周愷說,。

格格不入的場合并不少,,哪怕在同輩寫作者的同溫層,他不是像林培源這樣少年成名,、憑新概念作文大賽出道的,,也不是在高校文學院一步步上來的,他甚至是少見的,、長期不具有寫作自覺的文學青年,,他從初高中開始有閱讀習慣,但沒有動筆念頭,,連最初寫作的原因也少見——原本是抱著功用目的開始寫小說的,。

當孫一圣高考復讀第四年、成績依然只能上??茣r,,一心只希望兒子讀個本科的孫爸爸也不好再說什么。2007年,,孫一圣到鄭州某師范??圃盒Wx化學系,實習在上海某酒店當了一年服務生,,畢業(yè)后回曹縣老家,,在爸爸介紹下到水泥廠當保安,。保安當了半年,年輕人受不了,?!爱敃r跟我爸談判給我一年時間,至少希望能夠出去看一看,,我覺得其他工作一年肯定掙不了什么錢,,只能找找別的方式,想重拾之前看過的書,,看能不能寫出一些東西,。”

孫一圣從曹縣到了鄭州,,那是2010年,,他25歲,在郊區(qū)租了間月租一百的房子,,15平的房子有一床一桌,,廚衛(wèi)皆備。時間一點一點過,,有時一字不出,、有時才思泉涌,邊看邊寫,、邊寫邊投,,全部石沉大海,這么寫了一年,。當看到北京的鐵葫蘆圖書的招聘信息時,,他投簡歷,又掛了一篇小說,。鐵葫蘆的負責人王小山,,歷史組主編、醫(yī)生出身的阿丁,,小說組主編,、警察專科學校畢業(yè)的阿乙收到簡歷,,給了他面試機會,。就這樣,孫一圣來到了北京,。

到北京的第一年,,孫一圣為工作沒顧上寫作,之后為了寫作,,工作得斷斷續(xù)續(xù),,“一開始我爸就跟我說過,,他的家族觀念是我們家基因就是這種,不是聰明也不是有天賦的人,,如果想干好一件事,,最好是集中全力干一件,這樣做的時間長了,,只能說有可能做到稍微比別人好一些,。”

比起曹縣和鄭州,,北京給文學青年的機會自然多很多,。孫一圣的《而誰將通過花朵望天空》2012年發(fā)表在《天南》,同年被譯為英文,。他和好友周愷,、余幼幼也是因為《天南》的活動認識的,彼此間的文學交流很多,,誰出了新作,,大家都分享看看,直到2016年孫一圣出版首本小說集《你家有龍多少回》,,收到一些銳利的長篇評論:“一部糟糕的先鋒小說集”,、對文學大師的拙劣模仿……

“當時打擊太大了,,不過主要是反思自己,,羞于給朋友看,覺得自己寫得不好,,更不說給讀者看了,。那段時間我不相信自己的感覺,好像又重新回到了高考復讀多年的階段,?!睂O一圣那時有不少未發(fā)表的小說,他繼續(xù)寫,,沒敢投稿,,寫完就放著不再管,也有些小說他耐不住寂寞,,放到網(wǎng)上,,后來又刪掉。

“我覺得這兩年一圣過得稍微好了一些,,前幾年他出第一本書賣得不好,,有些評價也挺尖銳的,那個時候他精神壓力比較大,,生活的壓力也大,。因為他很長時間都沒有工作,,絕大多數(shù)時候都是沒有工資的,發(fā)表小說也不是太多,,可能一年四五篇,。他不太愛去表現(xiàn)自己比較艱難的一面,我是沒有辦法想象在那樣一個途徑之下,,怎么樣去寫東西,。”周愷說,。

“反正他是這樣的一個性格,,既自卑又自傲,有一些比較狼狽的東西,,他是堅決不會去展露的,,希望自己的整個形象是干凈的?!?/p>

《夜游神》目前的反響還不錯,,周愷忙著自己的新書,還沒來得及讀,,但讀了孫一圣明年要出版的長篇小說,。比起他們十年前剛認識時,孫現(xiàn)在的小說確實更嫻熟了,,“其實是一以貫之的,。孫一圣確實是在自己文字世界里沉得很深的人,不會根據(jù)一時風向去做什么改變,?!焙芏鄬懽髡咴谖淖诛L格上是一種橫向試探,嘗試更多的風格,。他寫作十多年是在一條路上越挖越深,,而不是說有什么樣的轉向和改變?!敝軔鸶惺茏钌畹氖菍O的摳字眼,,無窮地補充那些他看重的細節(jié)。

新書有兩篇歸鄉(xiāng)的小說,,沒有作者偏愛的敘事游戲,,無激烈情節(jié),平緩又筆筆用力,。作者描寫多人在場的重要場景時,,先按大全景鋪畫草稿,每個人圍繞什么事,、說了什么話,,所有能想到的細節(jié)和對話全部寫下,。正式寫作時,他再把草稿放一旁,,在正式稿中榨取草稿,,話里榨出另一層話,編織成篇,。在角色言語的微妙搖移中,、故事暗流中汩汩向前。

火車從北京出發(fā),,先坐到山東菏澤,,再從菏澤坐大巴到曹縣,再坐車回村,,這是孫一圣自己的歸鄉(xiāng)路,。小說下筆最流暢的,往往是回鄉(xiāng)途中窗外的華北平原,,開闊空曠,。秋景如皴,冬日則冰脆,,“天光像一大片一大片結冰的云,,非常脆,路面安安靜靜,。遠處彎一點的路突然動了一下,,掉下來一輛車?!?/p>

?

?

以曹縣為計量單位,,夜幕降臨華北平原

一個個故事耕種在曹縣的土壤,而曹縣老家的十畝地則種著麥子和玉米,。5月回村時,孫一圣給父親看他將出版的小說集,,父親讀到《還鄉(xiāng)》生了氣,,這篇小說里親戚間齟齬、父子如仇敵,。父親不懂小說,,不知道小說都是虛構的,要求兒子將文中“爸爸”和里面所有人物都改成好人,。兒子解釋幾次,,最后只能口頭承應。

十幾歲時,,家里專門給孫一圣打了個小鐮刀,,秋收時割麥子用,。割麥子實際就三四天,但他印象中每年都割了兩個星期,,整天祈禱別下雨,。整個麥收的記憶除了勞累,就是跟天氣搶時間,。這次回鄉(xiāng),,父親說今年天旱,麥子長得不如往年好,,人手不夠,。“其實我已經(jīng)很多年不回家,,覺得科技已經(jīng)發(fā)展得很好了,,卻還是要看天吃飯?!?/p>

2021年5月,,曹縣因棺材和壽衣、漢服成了頻頻上微博熱搜的網(wǎng)紅縣,。孫一圣在家收到許多朋友發(fā)來的曹縣快手抖音視頻,。曹縣火了,村里沒什么動靜,,隔壁鎮(zhèn)是棺材集群村落,,也沒什么動靜,只有北京的朋友們在微博微信上熱鬧,。

上中學時,,家里沒錢,但孫一圣和姐姐都要讀書,,父親一邊種地,,一邊想了個開靈車的掙錢門路,靈車往往是廢車處理廠的報廢車,,運氣好能遇上醫(yī)院退休的救護車,。父親改裝靈車改出了經(jīng)驗,車頭焊鐵皮牌,,毛筆寫火化車三個大字,,車身環(huán)繞著白布白花,夏天和冬天生意多一些,,平時一個月也就一兩趟生意,。火化車開了三四年,很多人來問,,家里順便開了壽衣店,,方圓十里地都是他家靈車的輻射地。

成長這些年,,父親一直為了全家生計而奔波,,讓一家人的生活運轉起來。孫一圣和父親關系很好,,父親說什么,,他也就做什么(除了這回改小說),最初高考是父親的一句話,,他就老老實實復讀了四年,。他信服父親的話,“有時我也會想,,他這么多年,,如何在自己的家庭生活和社會關系中,不斷去處理這種關系,,面對我的多次高考失敗,,他可能已經(jīng)開始有點疲憊了?!?/p>

在北京十多年,,他覺得和很多人的關系都很微弱,反而和老家多年沒聯(lián)系的同學關系更緊致,,“其實我比較喜歡這種家庭和宗族,、農(nóng)村的感覺?!彼植磺迨且驗檫@種環(huán)境滋養(yǎng)了小說,,還是因為自小的習慣,“縣城和大城市的樓房之間人們不太說話,,我反而覺得農(nóng)村的家族關系比較親切,,不管親戚間的別扭會不會對你造成傷害。人與人之間的傷害是不可避免的,,不管是血親還是鄰里之間,。我覺得人與人之間沒有傷害,就沒有真正的理解,,都是矛盾的?!?/p>

每一次回鄉(xiāng),,農(nóng)村都變得越來越像鎮(zhèn)上,鎮(zhèn)則越來越像縣,,而縣變得越來越像市,?!安芸h和農(nóng)村也沒有太多區(qū)別,就是公路多了一點,,樓多了一點,,我再去到鄭州時,感覺鄭州只不過是一個更大的曹縣,,我來到北京,,又感覺北京就是比曹縣大兩輪的曹縣?!彼f,。

圖/本刊記者 姜曉明

和同樣在農(nóng)村長大的阿乙聊天時,阿乙說到鄉(xiāng)村正在消亡,,孫一圣才意識到,,農(nóng)村不再是以前村村不通的局面,而是隨著很多打工者的返鄉(xiāng)有新的變化,,“之前我可能只寫農(nóng)村的事,,后來覺得這樣太封閉了。后來的作品,,無論是寫從鄉(xiāng)村到另外一個鄉(xiāng)村也好,,還是從縣城到城市也好,視野開闊很多,,我也改變了自己寫作的方向,。”

在《夜游神》中,,孫一圣依然書寫著農(nóng)村,,但不再是農(nóng)村本地人看農(nóng)村的封閉故事,或外人景觀化農(nóng)村的刻奇故事,,“是一個去過北京,、濟南或廣東再回到家鄉(xiāng)的人如何去看自己的家鄉(xiāng),經(jīng)過了地區(qū)和時間的差異,,比一直封閉在小地方寫有很大區(qū)別,。”因為疫情,,5月的回鄉(xiāng)是孫一圣兩年來第一次回家,,盡管農(nóng)村在變化,但他寫的人與人之間的關系——這種社會性的變化并不大,。

在林培源看來,,《夜游神》收錄的五部中短篇小說中,同名小說可視為寫給故鄉(xiāng)的一曲挽歌,故鄉(xiāng)不特指曹縣,,而指向以曹縣為圓心向外拓展,,含納了菏澤、定陶,、萊蕪,、濟南、青島等在內(nèi)的廣闊社會空間,,甚至就是整個華北平原,。這種空間上的延伸在《還鄉(xiāng)》和《山海》中更為徹底,,以一種舒展,、平和的敘述基調(diào),深入到了錯綜復雜的家族關系,、社會網(wǎng)絡以及夫妻生活,。

林培源在書評中特別點出,文本相關聯(lián)的《還鄉(xiāng)》和《山?!?,是整部集子里最為動人的篇目。但《夜游神》是一部煥發(fā)著強烈“小說感覺”的小說集,,從中能看到孫一圣對傳統(tǒng)說書,、蒲松齡的“志異”故事的化用和復歸,這使得小說在敘述現(xiàn)實生活的同時充滿了攝人心魄的“鬼氣”,。

《還鄉(xiāng)》不只是一個關于幾位叔伯如何推諉贍養(yǎng)爺爺?shù)墓适?,爺爺已蒼老得像一根干柴,重復地說“多活一年多受一年罪”,,叨念著自己將死去,。“我”與妻子回鄉(xiāng)又要告別,,“我把錢數(shù)給爺爺,,像一張一張燒冥幣,不留余燼,?!?/p>

生活里,孫一圣沒遇過親戚關系因財產(chǎn)與贍養(yǎng)老人而顯得如此緊張,,隨著他這代人生育觀念的變化,,也許不會再出現(xiàn)那種大家族的復雜關系,“人與人的關系總會有別的東西來填充進來,,這種利益讓我們覺得憎惡惡心,,是因為我們是親屬,,我們血脈相連,,怎能因‘利益’改變,,但人性是不會變的,血緣關系中也會有其他東西填進去,?!?/p>

而現(xiàn)實蘊含的殘酷,他只在成稿里放出來十分之一,,因留白舍去的十分之九,,他計劃接下來在小說中一一釋出。

?

?

“我是我身體里住的一只鬼”

“這兩年他好像變化還挺大的,,在一些場合更知道怎樣應付,,最早認識他時,就算參加發(fā)布會他也不怎么說話,?!敝軔鹫f。

在小說文本之外,,孫一圣幾乎不會表露出任何對文學的野心,。一位朋友說他對文學是“暗戀不朽”,“他對感情對怎么生活都很模糊,,當生活過得一塌糊涂的時候,,他也會去想該做什么工作。他好像只有在寫作時是特別迷戀的狀態(tài),,對其他東西都不那么堅決,,其他時候都挺瑣碎的,有時也挺無聊的,?!?/p>

在采訪的這個早上,孫一圣說到他在寫小說的過程中一種對句子的理解,,即應該怎么寫句子,。比如今天早上,在十里堡的家中刷牙時,,孫一圣在鏡子上看到一只蟲子,。他便想,如果這個場景要寫進小說,,這個句子應該怎么寫,?如果寫:“我在鏡子上看到了一只蟲子?!边@樣寫對嗎,。孫一圣說,,這樣寫是不對的。應該寫那一瞬間的反應,,是這么寫:“我在鏡子上看到了兩只蟲子,。”孫一圣解釋說,,雖然鏡子上只有一只蟲子,,但是,因為鏡子反射的原因,,看見蟲子的那一瞬間看到的是兩只蟲子,。后面,也不需要再花費句子去解釋實際上只有一只蟲子,,就讓讀者自己去感受就好了,。“寫小說的時候就需要寫出這樣經(jīng)過思考的句子,。生活里我劃掉很多東西,,寫小說時絞盡腦汁也會想哪些東西可以寫,哪些東西被我忽略了,,抓準這個時機對我來說也非常困難,,以前我可能只會寫,鏡子上有一只小蟲,,現(xiàn)在我的理解就不一樣了,,我會寫第一時間的應急反應,鏡子上有兩只蟲子,,而且不對兩只蟲子做出解釋,。”

來北京寫作的十多年里,,孫一圣遇到的很多天賦很高的作者現(xiàn)在都不再寫了,,有的三十多歲結婚,被生活瑣事牽絆,,或生活拮據(jù),,無法繼續(xù)寫下去。他自己也寫得艱難,,各種生活的問題來阻礙,。上世紀80年代也有許多優(yōu)秀作家中斷寫作,“有些人是疲于生活,,有些人就是興趣轉移,,我應該是屬于賴著不走的人?!彼趩蜗蚪謺暾f,,椅子旁是他的筆記本電腦,。

“我一直屬于又努力又學習不好的那種人,對自己一直不太確定,,覺得自己什么人都比不上,。可能是高中那種感覺的延續(xù),,高考考了五次還是考不好,,自始至終感覺自己很笨,”他覺得自己一路走得磕磕絆絆,,在寫作之外,“現(xiàn)在我也是在絞盡……說絞盡腦汁有點矯情,,我也是在努力地體驗自己的生活,。”

在新小說自序《我是我身體里住的一只鬼》中,,孫一圣寫道,,雖然小說是虛構的,但是在小說里說真話是難能可貴的品質(zhì),。除了真誠,,還有不避諱,不避諱人的——特別是自己的——缺陷,,甚至平時內(nèi)心深處諱莫如深的頑疾,。人自身是一潭深淵,只有通過人與人,、人與物,、物與物的狀態(tài)才能窺見一點真貌。在寫小說的過程中保持說真話是漫長的拉鋸戰(zhàn),,那些廉價的道理或情感很容易乘虛而入,。因此,小說寫作中需要時刻警惕,。

新小說集中,,同名篇目《夜游神》引起一些爭議,小說中,,縣城高中有嚴重潔癖的年輕女教師毛毛,,是男學生們性幻想及戲謔的對象,“我”借由毛毛的斷指,,慢慢知曉了毛毛的情感生活,,這位被愛人拋棄又生活在家庭重壓之下的女性,開始做性工作者,。小說尾聲的場景意味含混而頗具性象征,,“我”拿著毛毛想要卸下戒指的小指,,放進了自己柔軟的口腔和舌頭。文字的描述中,,甚至能感受到作者關于顛覆的快樂,,他細細摩挲著字句,小指與舌頭在口中的攪動,,征服感曖昧溫柔,。

但是,小說散發(fā)出男性蓬勃性欲的氣息,,令一些讀者覺得不適,。“這是一篇反叛的小說,。最初觸動我要寫這個小說的是男性與女性的生理構造天然有別,,我寫這個小說的構想是顛覆這個生理構造,讓女性變成主體,。我想寫一個就是以‘女性插入男性為主題’的小說,,前面不鋪展這么豐富強烈的氣息,結尾場景的顛覆力度就不強,,我就是想寫這個,。”說話一直溫吞,、磕磕巴巴的他,,忽然像傾瀉般講完所有的話。

“如果我要寫一個主題性的小說,,那一定是被這種反叛性觸動,。”他坐在接下來要繼續(xù)寫作一下午的書店,,聲音篤定,。