2015年,年輕的住院醫(yī)師張邦彥離開臺北市立聯(lián)合醫(yī)院,,投身科學史及科技與社會研究,。對于棄醫(yī)從文,他是這樣解釋的:

“以科學的手段解決肉體耗損,、病痛固然重要,,但我更在意個人與集體是如何建立他們的身心靈和外在世界的秩序,或在失序中謀求療愈,、共存,、革新的安身立命之道?!?/p>

近代中國的催眠術成為他的第一個研究課題,。在研究成果付梓之際,歷史學家黃克武作序道:“我覺得‘復調(diào)’二字最能彰顯全書之旨趣,?!?/p>

長期以來,學界對近代中國科學史的研究集中在知識分子帶有政治意圖的科學宣言,,也相信科學的啟蒙與進步來自上層精英的努力,,卻忘記給予相形之下更龐大的人口應有的篇幅,,忽略了科學在常民生活中展現(xiàn)的廣泛效應,,以及常民活動為科學帶來的直接或間接影響,。許多時候,常民對科學的信念,、投資,、應用、誤識和挪用所產(chǎn)生的社會效果,,并不亞于科學發(fā)現(xiàn)本身所帶來的改變,。

催眠術在近代中國的歷史顯示,科學作為一種知識范疇,,可以是多元,、模糊且游移的,并與哲學,、宗教和迷信等相互界定,。科學并非上層精英專屬,,知識的傳播未必是“自上而下”,;民眾并非被動的知識“接受者”,而是積極的參與者和生產(chǎn)者,。

黃克武在序言中談及了五個“復調(diào)”:科學實踐之復調(diào),、身體的復調(diào)、精神的復調(diào),、科學的復調(diào)和地理的復調(diào),。以往對催眠術的研究,多以歐洲為中心,,忽略或排斥它在其他地區(qū)的發(fā)展,。這是長期以來西方科學史研究強調(diào)中心而忽略“邊陲”的偏見。張邦彥則將近代中國催眠術放在中西,、古今交織的歷史脈絡之中來觀察其多元意涵,,考察催眠術由西方經(jīng)日本傳入中國的知識流動,以及催眠術在中國社會發(fā)生的各種變化,。

2020年,,《精神的復調(diào)》在中國臺灣出版,受到了歷史,、心理,、文學甚至藝術領域的關注。次年末,,上海人民出版社推出簡體中文版,,更名為《近代中國的催眠術與大眾科學》,。令出版社意外的是,在正式出版前,,這本書在豆瓣網(wǎng)上收獲了五六倍于往常學術新作的關注,。

《南方人物周刊》對張邦彥的采訪不僅圍繞近代科學史,也圍繞一個青年人如何探索自己的道路,。他坦言自己當初順從了社會主流的期待,,進入醫(yī)學系。七年學業(yè)結束,,進入醫(yī)院的第一年,,他決定轉(zhuǎn)向人文社科研究,以解答自己對人生的不滿足與不甘心,,以探索人生是否會有其他可能性:

“我的日常臨床工作崇尚專注于當下的冷靜與理性,,但透過書寫過去人們的諸多努力、嘗試和對理想或可欲事物的追尋,,不論他們偉大或渺小,、成功或失敗、脆弱或堅韌,,很大程度上都讓我重新找回被壓抑的熱情與感性,。”他說,,“我們今天談催眠術,,談的不只是催眠術,更是人們普遍而持續(xù)地對自己是誰,、對未知,、對自身與更深更廣闊世界之間關系的探索?!?/p>

盡管研究成果備受好評,,而立之年的張邦彥卻認為自己需要更多的時間思考人生要往哪里走。他帶著新知,,再次回到醫(yī)院,,在環(huán)境及職業(yè)醫(yī)學部做住院醫(yī)師,在這個醫(yī)學與社會結合緊密的領域,,探索是否有自己值得投身之處,。三年后,在導師王文基的鼓勵下,,他前往英國牛津大學繼續(xù)科學史的研究,。

當我們聊起年過三十仍在探索自我的道路上是否會感到一些壓力時,他解釋自己碩士期間每周在診所兼職兩天,有穩(wěn)定的收入令家里放心,,也提到父母對自己的尊重:不鼎力支持,,但也不反對。

“我要把這本書獻給我摯愛的家人,?;蛟S因為世代及教育背景的差異,使得我經(jīng)常不知道如何向他們解釋自己在做些什么,,他們也困惑于為何我總是深鎖房門,,足不出戶,。但即使如此,,他們?nèi)匀粚捄竦刂С治业拿恳粋€選擇。從過去到現(xiàn)在,,我何其有幸能帶著他們的祝福及體諒,,朝向未知而開放的將來?!睆埌顝┰谌珪Y尾寫道,。

?

人:南方人物周刊? 張:張邦彥

催眠術風行于近代中國

人:首先還是想了解一下,近代中國的催眠術是什么樣的,?????

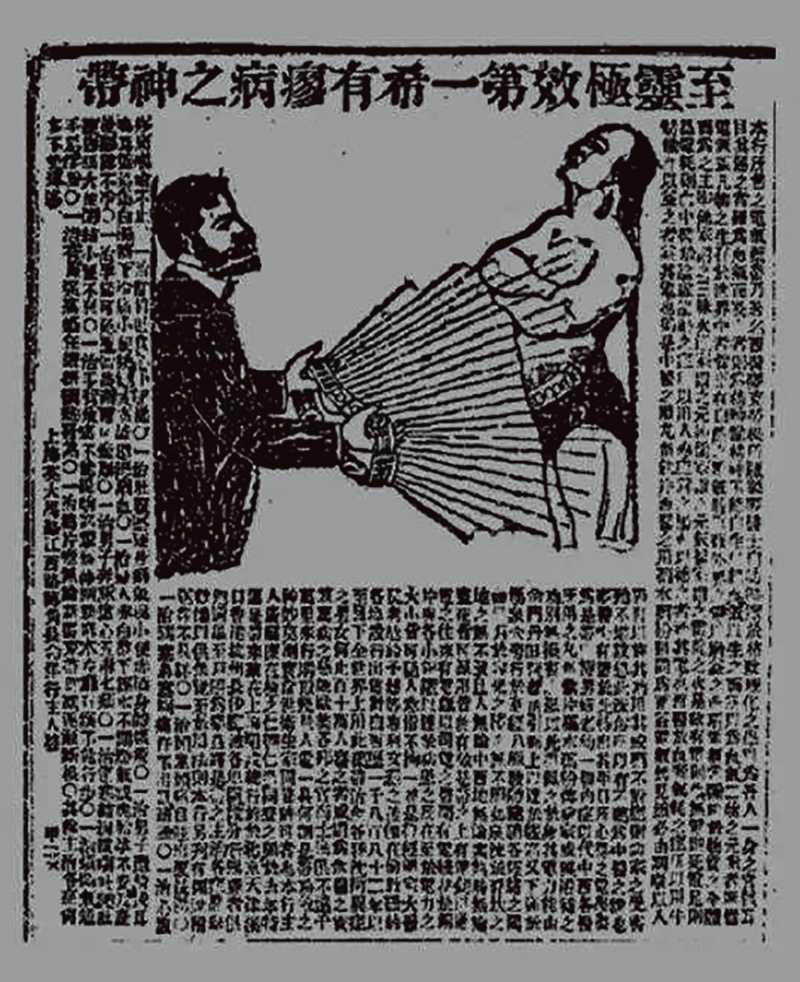

張:在1905年,,《申報》有段時間每天都出現(xiàn)長命洋行的“療病神帶”廣告:一個外國人手捧電帶,電帶向外放氣,,號稱能治療各種疑難雜癥,,從身體羸瘦、小便赤澀,、月經(jīng)不調(diào),,到傷寒、肺結核,、癱瘓,。

在西方醫(yī)學沖擊中國傳統(tǒng)醫(yī)學的背景下,中國人在前現(xiàn)代所認為的身體與“氣”的關系轉(zhuǎn)化為“電氣”,、“電磁波動”等現(xiàn)代身體意識,。

電磁化的身體觀點起源于18世紀末的法國。一個名叫梅斯梅爾的醫(yī)師宣稱,,通過磁性催眠術調(diào)整人體內(nèi)的磁力流,,就能讓病體恢復健康。大批法國人慕名前去尋醫(yī),,因此見證了許多戲劇化的治療場景,。這套理論還從醫(yī)療場域延伸到政治場域:梅斯梅爾的門徒借用磁性理論包裝道德訴求,進行追求平等的政治行動,。到了19世紀上半葉,,催眠術從法國傳播到其他國家,,各種實驗和辯論在大學、住宅,、市政廳和醫(yī)院等地輪番上演,。

在動力精神醫(yī)學的發(fā)展歷史里,催眠術一般被公認是開啟無意識研究最關鍵的里程碑,。催眠術在西方也跟通靈論,、靈學研究和超心理學有著千絲萬縷的關系。 18世紀末以來,,人們已盛傳磁化催眠后的夢游者具有遠超尋常人類心靈能力的 “第六感”,。

20世紀初,催眠術經(jīng)由日本進入中國,。維新運動后,,大量日文作品在當時經(jīng)翻譯進入中國,其中心理學領域譯作,,種類最多的就是催眠術,。除了翻譯,日本留學生鮑芳洲,、余萍客等人在日本成立了催眠術研究學會,,并在民國初年遷至上海,積極推廣催眠術,。

麥克勞根療病電帶(出自上?!渡陥蟆罚?905年10月26日第16版)

?

人:20世紀初期開始,,催眠術如何在中國傳播開,?

張:催眠術的推廣歸功于三個主要管道:新式出版物、展演和講習會,。其中,,清末大量出現(xiàn)的報刊是將催眠術再現(xiàn)為新興科學并傳播到民間的最基礎媒介。

大眾對催眠術的熱情一開始靠國外趣聞撩撥,,比如維新派報紙《知新報》在1898年介紹了幾種解決失眠問題的催眠機器,,其中一種是由美國醫(yī)生透過施用電氣于枕頭和鋪蓋進行催眠。之后,,報刊編輯們又發(fā)掘了一類更新奇的題材:動物催眠,。《東方雜志》曾刊發(fā)論說文章,,稱催眠術可以施于雞,、昆蟲、蜘蛛、老鼠,、牛,、馬等動物。

在出版物之外,,展演活動是20世紀第一個10年里人們接觸催眠術更為切身的渠道,,許多居住于大城市的民眾觀賞過催眠表演。比如在《申報》的記載中,,上海的民間學生社團“寰球中國學生會”曾經(jīng)數(shù)度舉辦催眠術表演會,。催眠術表演不僅醫(yī)治身體,也有奇觀化的消遣,,例如曾任國民政府主席的譚延闿,,在他的日記中便曾記載看電影戲中演出“以催眠術臥幼女空中”的劇情。

與當年日本,、朝鮮不同,,催眠術在中國并未受到太多制約,。由于邊界的開放性與流動性,,以及當時中央政府有限的治理能力,催眠術在近代中國的發(fā)展可說是百花齊放,。

?

人:你在書中寫到了民國政府對催眠術的態(tài)度的反復和曖昧,,容易受到不同團體意見左右,時而通融時而禁止,。這種曖昧緣何產(chǎn)生,?

張:對這個問題最直接的回答是:催眠術好比一把政治的雙刃劍,它既能為當權者服務,,亦能為對抗者所用,。不管是辛亥革命前還是后,一些當權者曾經(jīng)設想利用催眠術強化統(tǒng)治,,訊問取供都是最先浮現(xiàn)的想法,,也有認為催眠術可以作為暗殺工具。盡管這些想法沒有成功實踐過,,但人們卻寧可相信催眠術的效力并非無稽之談,,而是以一種表面上非暴力的方式動搖統(tǒng)治的根基。當催眠術從個人行為匯聚成集體活動,,它的顛覆性就更為強大,,迫使政府不得不介入管制。

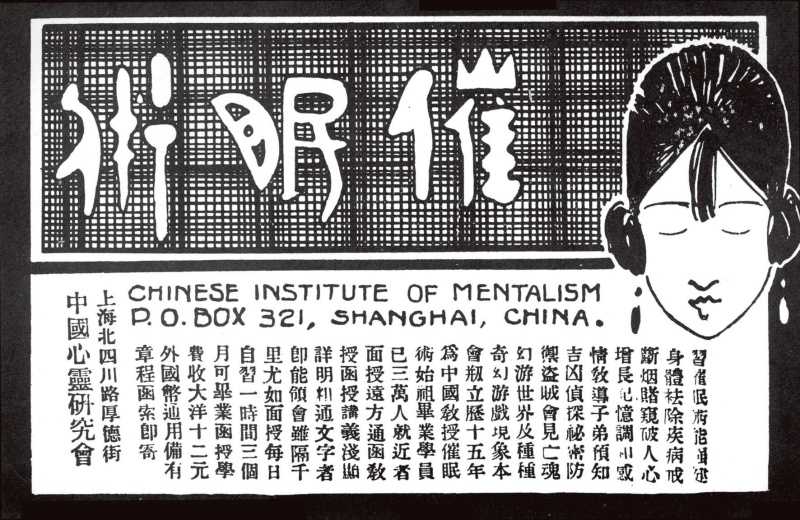

民國時期的催眠術廣告 圖/Fotoe

?

人:你的研究建立在這樣一個背景上:催眠術在近代中國很普遍,,是大眾科學的一部分,。

張:當時的催眠術不僅會在劇場里表演,也是園游會的常見節(jié)目,可以說是城市人生活的一部分,。當催眠術成為公眾表演時,,就不再局限在上層人士。

催眠術的傳播被函授這一形式拓展開,。不僅是大城市有催眠學會,,海外很多地方也有各自的分會通過函授來學習。我看了比較多的實驗報告,,發(fā)現(xiàn)被催眠的人群很多樣,,有一些教育程度沒那么高。

我們在談論“大眾科學”時,,經(jīng)常會被質(zhì)疑,,你說的“大眾”到底有多“大眾”。必須承認,,鄉(xiāng)村可能沒有機會接觸到催眠術,。我在書里也舉例子說到一位催眠學會會員的媽媽生病了,他給媽媽進行遠距離催眠,。雖然我不知道他媽媽的背景,,但大概也不是一個富裕人家的女性。

?

?

重塑催眠術

人:歷史學家黃克武認為,,從大眾科學的角度來看,,你對催眠術的研究,拓展了近代中國科學史的思考維度,,為理解近代科學觀提供了新的切入點,。

張:這本書的寫作動機,正是希望把目光從上層精英轉(zhuǎn)向中下層社會的民眾,,講述另一種關于“大眾科學”的故事,。當時的催眠學會統(tǒng)合了大眾科學的兩個重要面向:催眠專家既傳播知識也組織大眾,而大眾既學習知識也參與創(chuàng)造科學事實,,并擔綱后續(xù)的組織者,,“自上而下的科學傳播”和 “自下而上的大眾參與”并沒有意識形態(tài)上的明顯沖突。

在大量考察催眠學會學員撰寫的個案報告后,,我發(fā)現(xiàn)這些個案報告更像是應用實例,,扮演引導功能、傳達實作知識,,與學會發(fā)行的教材相輔相成,,成為其他新進者得以借鑒、模仿的資源,。大眾透過操作催眠實驗,、撰寫個案報告,,醞釀出新的主體經(jīng)驗。而對施教者,,實驗報告要求制式的書寫格式,,撰寫者在書寫的過程中有紀律地融入一個科學群體,學習遵循規(guī)則,,繼而被規(guī)訓為科學活動的主體,。從控制實驗環(huán)境、評估實驗對象,、選定實驗方法,,到最后遞交出一份公開的證據(jù),這可能是許多常民第一次被卷入集體事實生產(chǎn)的現(xiàn)代科學體系,。

換句話說,,催眠學會的參與者并非居于 “接受—回應”的知識位置,而是透過 “遞交報告,、換取承認”的交換回路,,獲得頭銜、傳習和設立支會的權利,,進而成為擴張組織規(guī)模的教授者,、治療者。近代中國,,民間的動力精神科學透過這種 “去中心化”的個案閱讀,,達到擴展實作網(wǎng)絡的目標,非科學精英的歷史行動者在科學活動中的能動性也由此展現(xiàn),。

?

人:大眾癡迷“催眠術”,是對科學奇觀化的癡迷,,還是對富國強種的想象呢,?

張:你說的這這兩個都是蠻重要的原因。與新式出版物意圖改造國體,、啟蒙群眾的初衷相對應,,催眠術也為中國的政治未來擘畫出各種新的科學可能。報刊雜志里各種標榜祛除惡癖,、解決疾病,、增進能力和擴大生產(chǎn)力的催眠術報道,具體地反映了人們在現(xiàn)代轉(zhuǎn)型階段面臨的難題,,而催眠術是其中一組解答,。

我覺得最重要的原因是催眠術有很大的詮釋空間,你可以用很現(xiàn)代的科學觀點去詮釋,,就會有對西化非常熱情的支持者出現(xiàn),;另一方面,,它很容易嫁接到傳統(tǒng)元素,于是另一群人可以通過傳統(tǒng)的框架去理解催眠術,。

另一個原因,,當時的中國人,尤其是知識分子會去想,,中國到底會有什么樣的機會和路徑去超越西方,。當時一個很常見的說法就是,我們物質(zhì)文明落后于西方太多了,,但是我們中國有很長遠的精神文明,,我們東方人知道精神的力量,而催眠術正好是可以開發(fā)精神力量的好東西,。

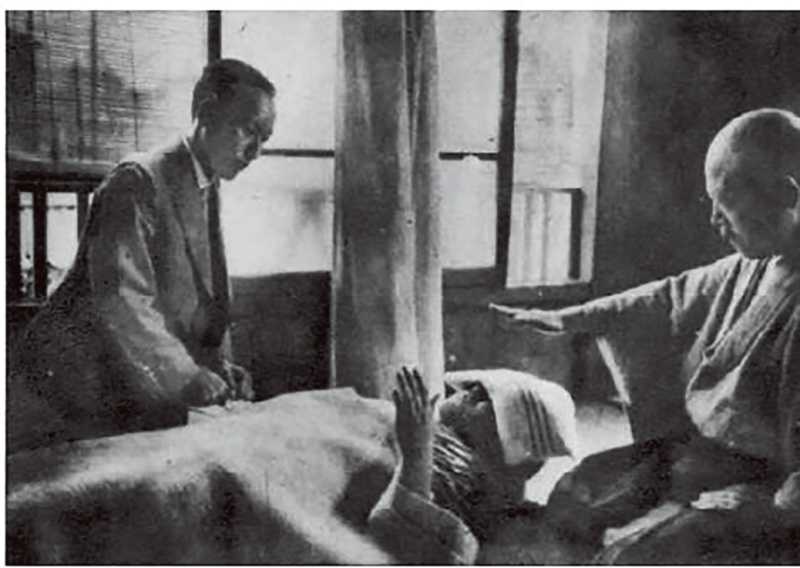

余萍客與古屋鐵石合作催眠一名日本婦人(出自《中華圖畫雜志》,, 第6期,1931)

?

?

人:傳統(tǒng)文化如何將催眠術重塑為近代中國的一個文化概念,?

張:很多民眾接受催眠術是新科學,,認為神經(jīng)就像電路一樣,接受以電磁學來解釋潛在意識引發(fā)的催眠及“千里眼”現(xiàn)象,;也有很多人是通過“氣”的流動去想象催眠術,,比如靈術修練者將催眠比擬于宗教經(jīng)驗或禪修,詮釋為一種與儒家文化相呼應的道德關系,,這一觀點在日本也有類似的探討,,就是說催眠術進入無念無想的狀態(tài)時,與禪宗是有一些共通性的,。

再一個就是人們對催眠術的認識與民間信仰結合在一起,,擔心催眠之后,人的三魂七魄就被“拍”走了,。所以當時對催眠術的犯罪報道,,會引起人們對“叫魂”的恐懼。舉例而言,,1924年《團務周刊》上的一篇報道提到,,重慶出現(xiàn)多起匪徒以催眠術誘拐被害人的事件。這其中,,催眠術與叫魂最關鍵的相似點,,便是受催眠的被害人描述自己遭陌生人“掌擊肩背而驚駭”,因而“神經(jīng)錯愕,、惘然若迷”,,遂跟隨匪徒而去。這種描述并非典型的西方面對面施術的催眠手法,,反而更像是傳統(tǒng)觀念里靈魂因猝然驚嚇或受法術而逸離體外的非自愿失魂,。因而在20世紀初期人們的受害經(jīng)驗里,,催眠術雖然成為新的犯罪歸因,加入了“神經(jīng)”的元素,,但實際上仍有相當程度追隨著傳統(tǒng)的意義理解方式,。

近代中國催眠術的發(fā)展在相當程度上便是受這類科學話語所推動,卻同時深陷在科學與偽科學,、科學與迷信的爭議里,。究其原因,無非是由于催眠術所動員的歷史行動者并不止于學院科學家,,更多的是學院體制外的催眠師,、留學生、自學者,、政商人士以及數(shù)以萬計無名的中下層民眾,。

?

人:在今天談論一百年前的催眠術,除了學術史上的意義,,還有別的考慮么,?

張:我會選擇這個題目,除了學術方面的考量,,還有一些個人的淵源,。我記得小時候,母親曾經(jīng)去做催眠,,說催眠師可以看到她前世的經(jīng)歷,。當時她遇到了生命中的煩惱和困惑,希望透過一些不同的方式去了解這些困惑的來源,。

上世紀90年代,,催眠術在臺灣非常風行。從某種意義上,,世紀轉(zhuǎn)換之際,,催眠術透過影像遠端放送和數(shù)位編碼的形式再現(xiàn),呼應了臺灣社會從現(xiàn)代邁入后現(xiàn)代的轉(zhuǎn)型過程,,不僅反映出人們對深層意識和另一個自我的好奇及困惑,也在腦科學的中介下,,將神秘現(xiàn)象轉(zhuǎn)換為令人期待的科技許諾,。

我不確定未來催眠術會不會以另外的形式出現(xiàn)。催眠術呈現(xiàn)的是人的意識與潛意識,、無意識之間的關系,,是身心靈、自我與他者的這種連接,。人們始終沒有放棄他們對心靈能力的探索,,一系列的嘗試也始終沒有擺脫科學的爭議,。

人們經(jīng)常傾向于相信在自己的意識之外,還有一塊心靈的領域,,是還沒有被探索,、沒有被開發(fā)的。人也很難承認我們就是機器,,只是自動化的運作,,只是社會機器中的齒輪,更相信我們可以感覺到人與人之間實際的情感交流,,感受到超越物質(zhì)性的,、精神層面的存在,我們偶爾也會有神圣感,、超越肉身的感受,。

所以我們今天談催眠術,談的不只是催眠術,,更是在這段歷史中,,人們普遍而持續(xù)地對自己是誰、自己可以做什么,,以及對未知,、對自身與更深更廣闊世界之間關系的探索。

?

?

跨越地域與學科門類

人:你學了七年的臨床醫(yī)學,,之后進入醫(yī)院工作,。是什么原因促使你轉(zhuǎn)向?qū)W術研究?

張:進入大學前,,我想過去學哲學或心理學,。但在臺灣的主流價值中,念醫(yī)學比較受肯定,,職業(yè)上比較有保障,,我是主動順從了社會的期望吧。我對人一直很感興趣,,醫(yī)生可以有比較多機會接觸到人,。

進入大學后,醫(yī)學系的學習與我的想象有很大差別,。我們的主流研究還是聚焦在統(tǒng)計和實驗,,比如看某些治療與疾病之間有沒有一些統(tǒng)計學上的關聯(lián)。這樣的研究很重要,,但終究呈現(xiàn)的是“數(shù)字”,。而我比較在意個體的人和他們活生生的生命經(jīng)驗,但在主流的醫(yī)學研究下,,我對這方面的好奇無法得到解答,。

真正影響我轉(zhuǎn)向人文社會學科的是最后一年做實習醫(yī)生的經(jīng)歷,。實習時基本都在做技術性工作,幫患者換藥,、插胃管,、導尿管等。不是說醫(yī)學生不該做這樣的雜事,,但日復一日做這樣的事情會產(chǎn)生自我懷疑,,不太能看到人生的進展。

我很想知道我人生有沒有別的可能性,。我在醫(yī)學訓練中感受到了匱乏,,比起死亡率、存活期,、相對風險,、生命品質(zhì)、疾病負荷等等以測量為導向的醫(yī)學概念,,一直以來我更好奇?zhèn)€體怎么與自身,,與他所屬的群體、群體之外的他者以及他所身處的環(huán)境和時代,,建立有意義的生命連結,。

?

人:畢業(yè)后你沒有直接去牛津做研究,而是又做了幾年醫(yī)生,。

張:完成這本書以后,,我覺得需要沉淀一下,想想我人生應該往哪里走,。我碩士班念的是科技與社會研究,,是一個包括了歷史、社會學和人類學等內(nèi)容的跨學科門類,。我們有一些老師做的是與環(huán)境相關的議題,,也開啟了我這方面的興趣,所以我決定帶著我新學習到的內(nèi)容,,重新回到職業(yè)醫(yī)學領域,。

我在臺大醫(yī)院環(huán)境及職業(yè)醫(yī)學部當了三年住院醫(yī)師,業(yè)務內(nèi)容主要是職業(yè)傷病防治,。這是一個醫(yī)學與社會結合比較緊密的面向,,因為我們看到了很多勞工遭受到了工業(yè)、農(nóng)業(yè)或者其他各種各樣的職業(yè)污染,,對人造成了很大的影響,不僅是身體疾病,。我覺得這是一個與精神醫(yī)學不太一樣但好像又有一些關系的領域,。

?

人:我自己有一個體驗,,在國外做東亞或亞洲研究時,中國不是一個孤立的研究對象,。你從外部觀察中國,,中國就成為東亞或者亞洲眾多國家中的一個,不僅僅會以中國為中心去關照周圍,。

張:對,,傳統(tǒng)歷史學科會比較關注一個國家之內(nèi)發(fā)生的事情,關注中國特有的一些制度和變化,。但科學史不太一樣,,我們的研究前提就是現(xiàn)代的科技知識是在全球不斷流動的。所以念科學史的時候,,我們已經(jīng)非常習慣把中國或者東亞作為世界中的一塊,,當作一個全球知識傳播的節(jié)點。

研究中國是一個很熟悉的語言,、很熟悉的文化,,比較容易進入,但另一方面你做的不是當代,,是一百年前的事情,。在這個意義上,做中國史和英國史,、美國史是一樣的,,一百年前已經(jīng)像是一個異文化了。這種既熟悉也不熟悉,,就產(chǎn)生了一種張力,。

?

人:對你這本書的許多贊揚,都圍繞著研究成果為近代中國科學史,、中國催眠術與東亞精神科學發(fā)展史等領域提供新的素材和思考路徑,。在撰寫本書的過程中,你對自己的研究內(nèi)容會在學術史中處于什么位置,、充當什么角色有什么想法,?

張:我覺得在這個時代做人文社會的學術,我們不太可能在一個學科里閉門造車,,探索這個學科里極少數(shù)人感興趣的議題,。一方面學術要連接不同的學科關注的議題、回應這個時代的改變,;另一方面人文社會學科在高等教育中資源相對是不斷萎縮的,,面對越來越多“人文學科無用論”的質(zhì)疑,我們必須更積極證明自身研究的影響力。我認為其中一種方式,,就是跨領域的思考,,既立足于自身的專業(yè),又要有串聯(lián)不同的學科的能力,。我做研究的過程中,,一直希望有所突破的在于:我希望我的成果不僅對單一學科有貢獻,比如我的文獻回顧,,對話對象并不是單一學科里的一些研究而已,。

大眾科學史研究有一個特點是史料散落在各個地方,可能在史書里,,可能在報刊里,,也可能在文學家的小說和通信里。研究者需要在大量材料中反復篩選,,然后串聯(lián)起來,。那些讀者覺得精彩的發(fā)現(xiàn),背后是漫長而枯燥的文獻勞動,。在研究中尋求突破當然很有趣,,但那種快樂也很短暫:因為當你好不容易把一些材料串聯(lián)在一起后,后面還要面對更多不知如何處理的材料,。

我對科學史最感興趣的是,,在研究中你就像是一個溝通者和翻譯者,你可以具備閱讀科學的能力,,也可以說出人文學者的興趣,。你可以同時看到這兩個學科的人各自看不到的內(nèi)容,但你又同時可以說出這兩個學科的人感興趣的東西,。