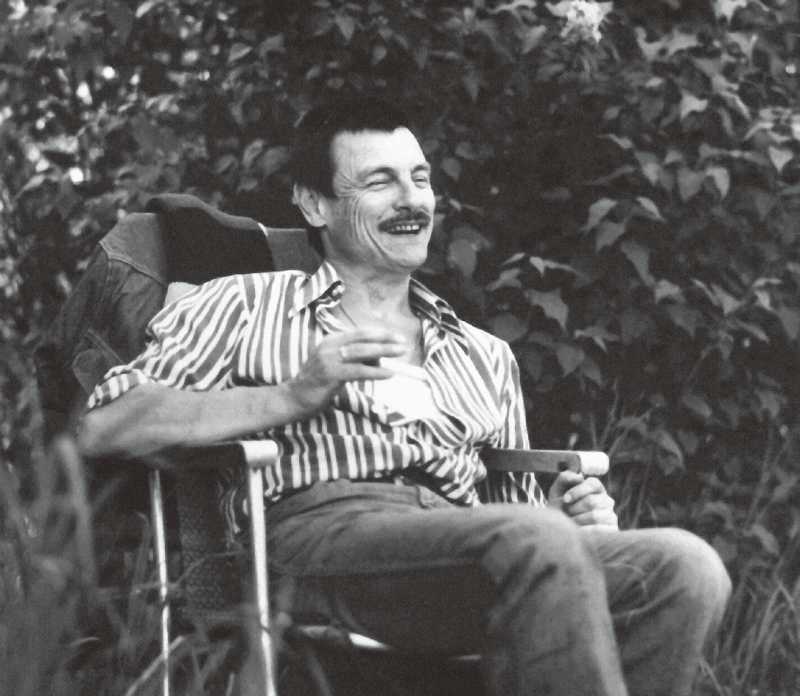

塔可夫斯基(視覺中國)

?

神祇

2009年的戛納電影節(jié)上,,看到拉斯·馮·提爾充滿暴力和語言的影片《反基督者》片尾“獻給安德烈·塔可夫斯基 1932-1986”字幕時,,媒體人們驚呼起來,。該片入圍了當年戛納主競賽單元,,拉斯·馮·提爾說,自己看了二十遍《鏡子》(1974):“對我來說他就是一尊神祇,。如果我不將這部電影獻給塔可夫斯基,,所有人都會說我在抄襲?!?/p>

蘇聯(lián)導演安德烈·塔可夫斯基只活了54歲,,拍了七部長片:《伊萬的童年》(1962)、《安德烈·盧布廖夫》(1966),、《飛向太空》(1972),、《鏡子》(1974)、《潛行者》(1979),、《鄉(xiāng)愁》(1983),、《犧牲》(1986);另有一部電影學院畢業(yè)作品短片《壓路機和小提琴》(1960)傳世,。

塔可夫斯基對世界影壇影響至今不衰,。他自己的偶像之一是瑞典導演英格瑪·伯格曼,而伯格曼早在上世紀70年代就說過塔可夫斯基是世上最好的導演:“初看塔可夫斯基的影片仿佛是個奇跡,。驀然我發(fā)現(xiàn)自己置身于一個房間的門口,,過去從沒有人把這房間的鑰匙交給我,我一直都渴望能進去,,而他卻能進入其中,,行動自如,游刃有余,?!?/p>

《視與聽》雜志曾撰文總結老塔留給世界的“遺產(chǎn)”。匈牙利導演貝拉·塔爾是老塔最忠實的追隨者,?!拔矣X得大部分電影都在忽略時間,”被問到標志性長鏡頭風格的形成時,,他這樣回答,,“因為它們只想要過一遍故事線,它們只是想要講故事:動作,、剪輯,、動作,、剪輯、動作,、剪輯,,然后跟我們講清楚所發(fā)生的事情。但是我們不知道這個世界在發(fā)生什么,。真的,。而我對這個世界感興趣,而不僅僅只是拍攝它,?!必惱に柕摹饿L魚馬戲團》(2000)僅由39個鏡頭構成,很多地方的運鏡方式能讓人聯(lián)想到塔可夫斯基的作品,。

美國導演泰倫斯·馬利克獲得2011年戛納電影節(jié)金棕櫚大獎的作品《生命之樹》中許多畫面與老塔電影相和,,尤其女主角杰西卡·查斯坦漂浮的那一刻——《犧牲》里,男主角亞歷山大到女仆瑪麗亞家,,兩人親熱,、擁吻,一起從床上懸浮起來,,在空中旋轉——中國青年導演畢贛《地球最后的夜晚》(2018)的結尾因此看來非常親切:在破舊漏雨的屋子里,,黃覺和湯唯飾演的男女主角接吻,整個空間旋轉起來,。

讓土耳其導演努里·比格·錫蘭蜚聲國際的《遠方》(2002)里,,男主角被迫收留粗魯?shù)谋淼埽瑑扇嗽陔娨暽嫌^看《潛行者》,,表弟昏昏欲睡,,此后,男主角自己竟又在看一部塔可夫斯基的紀錄片,。電視機里還出現(xiàn)了《鄉(xiāng)愁》和《鏡子》。

《潛行者》改編自斯特魯加茨基兄弟的小說《路邊野餐》,。畢贛曾在采訪和演講中直言,,他第一次看《潛行者》只看了十幾分鐘,就非常生氣,,想寫一篇東西批判,。于是他每天看一小段,看了大半個月,,突然“毛骨悚然”,,知道了自己要拍什么。后來他把塔可夫斯基的畫像放在大學宿舍床頭,。畢業(yè)后,,他拍出的長片處女作叫《路邊野餐》(2015),。

學者戴錦華年輕時便迷戀塔可夫斯基的電影,在一次和畢贛的對談中,,戴錦華明確指認了《路邊野餐》與《地球最后的夜晚》和老塔作品的相似,,“你在你的影片當中不斷地破壞時間的線性存在,而且你試圖在表現(xiàn)時間的不均質,,或快或慢,,或完全停滯,或逆轉倒流,?!贝麇\華說。

塔可夫斯基希望在電影中“創(chuàng)造自己獨特的時光韻律,,通過鏡頭讓觀眾感受到時光的流動——從慵懶,、催眠般的,到迅疾,、狂風暴雨似的——而觀眾也會有屬于他們自己的不同感知”,。

塔可夫斯基做到了,他創(chuàng)造了嶄新的電影語言,。

?

?

“時光在鏡頭中有尊嚴而自由地流動”

塔可夫斯基的畢業(yè)短片《壓路機和小提琴》共只有35句臺詞,,他的理念是,環(huán)境才是重要的,。于是我們的注意力被這些吸引:壓路機的倒影印在路面的水漬上,;司機聽小男孩拉琴時臉上光影流動;鏡頭反復被拉到小男孩送給小女孩的蘋果上,;下雨,。

對塔可夫斯基電影的專題研究著作《七部半》中這樣形容“塔可夫斯基的世界”:“所有這些動機,造型的或含義的,、視覺的或非視覺的,、語言表達的或感覺到的、變化的或始終不變的,,貫穿著塔可夫斯基一部又一部的影片,,相互呼應,相互滲透,,把它們鑲嵌在一起,,于是組成了一個比每一單獨片段更為博大的東西……在這個獨特的世界里,甚至有它自己的大自然,,有它自己的氣候和天氣,。”

塔可夫斯基的電影里總是有水,、火,、夢境,、長鏡頭。他把拍電影比作“雕刻時光”,。而他對電影時間的理解分為兩個階段:“盡量充分地利用電影涵納一切的可能性”,,“把按時間順序的材料和其他時間層面、夢幻以及使角色面臨意外考驗和問題的種種事件連續(xù)地剪輯在一起”,;“現(xiàn)在,,希望在蒙太奇鏡頭之間不要有時間上的斷裂……蒙太奇的連接僅意味著動作的持續(xù),本身不打亂時間,?!?/p>

1961年,作家博戈莫洛夫焦慮于他的小說《伊萬》失敗的電影改編,,經(jīng)費已經(jīng)用去了一半,,莫斯科電影制片廠為了避免經(jīng)濟損失,想冒險起用新人導演塔可夫斯基,。博戈莫洛夫打算堅決反對,。塔可夫斯基父親的朋友、國立電影學院教授尤列涅夫在《那個男孩叫安德烈》一文中回憶道,,自己大大贊揚《壓路機和小提琴》是電影學院的驕傲,,“心理刻畫的細膩、造型處理的精致,,還有關于體力勞動與創(chuàng)造性勞動的相遇,、工人和知識分子的友誼的主題思想多么新穎獨到……”塔可夫斯基獲得了《伊萬的童年》執(zhí)導機會,這是他第一次執(zhí)導長片,。

《伊萬的童年》講的是一個戰(zhàn)爭中的小英雄的故事,,伊萬失去了所有親人,成為勇敢的小偵察兵,,幾次穿越防線探敵情,。只用半天時間,塔可夫斯基就提出了自己的改編想法——添加“伊萬的夢境”,。他向電影廠藝委會解釋,,用夢作為影片結尾,反戰(zhàn)主題將震撼人心:于是成片里,,在亡者名單上,伊萬的黑白證件照對著鏡頭,,然后我們回到伊萬的夢,。“這個小男孩在夢中追趕他的童年,,抓住他的童年,?!?/p>

1962年的春天,在莫斯科電影之家的討論會上,,塔可夫斯基在電影學院的導師,、導演羅姆對蘇聯(lián)電影界的精英鄭重推薦:“請看吧,這就是現(xiàn)代電影的語言,!”

之后,,夢與現(xiàn)實、回憶,、想象的交疊反復出現(xiàn)在塔可夫斯基的其他電影中,。

塔可夫斯基的鏡頭像目光一樣長久凝視。他曾批評電影大師愛森斯坦著名的蒙太奇手法,,是將動作性極強的鏡頭組接在一起,,違反了所拍場景的內(nèi)在節(jié)奏,“好比把尼亞加拉大瀑布之水一杯一杯地倒下來,?!?/p>

他追求原生的電影節(jié)奏?!拔蚁M麜r光在鏡頭中有尊嚴而自由地流動,,”他在《雕刻時光》一書中寫道,“連接不同時間張力的鏡頭,,必須杜絕草率地看待生活,,要從內(nèi)在的需求出發(fā),將素材組織成一個有機整體,。如果這些環(huán)節(jié)的有機性被破壞,,那么導演想掩藏的剪輯腔馬上就自己爬出來,一目了然,。任何一種刻意的,、不是由內(nèi)而生的對事件的延宕或加速,任何一種不得當?shù)膬?nèi)在節(jié)奏變化,,都會導致虛假與突兀,。”

塔可夫斯基最知名的長鏡頭是《鄉(xiāng)愁》臨近結尾處:男主角戈爾恰科夫手持蠟燭三次走過溫泉池,,這個鏡頭有十分鐘之久,。他向戈爾恰科夫的扮演者、演員奧列格·楊科夫斯基這樣描述他的構想:“在一個鏡頭里展現(xiàn)整個人生,,沒有任何剪輯,,從開始到結束,從出生到死亡的時刻?!比绻闪?,他告訴楊科夫斯基,“這一幕可能是我生命的真諦,?!?/p>

在拍《犧牲》的倒數(shù)第二個場景——火燒別墅的六分半鐘長鏡頭時,發(fā)生意外:攝影機突然出現(xiàn)故障,,被發(fā)現(xiàn)時,,火已經(jīng)燒起來了。這時,,劇組已經(jīng)拍了四個月,,快殺青了。但塔可夫斯基沒有改變拍攝策略,,比如換用蒙太奇手法,。他們只能眼睜睜看著房屋燒得精光。幾天后,,一棟一模一樣的房子立了起來,,兩臺攝影機同時開工—— 一臺由攝影師助理,另一臺由伯格曼的御用攝影師斯文·紐克維斯特掌鏡,。紐克維斯特的手因為緊張一直在抖,。直到兩臺攝影機都關機,塔可夫斯基和紐克維斯特才松了一口氣,,他們都哭了,。

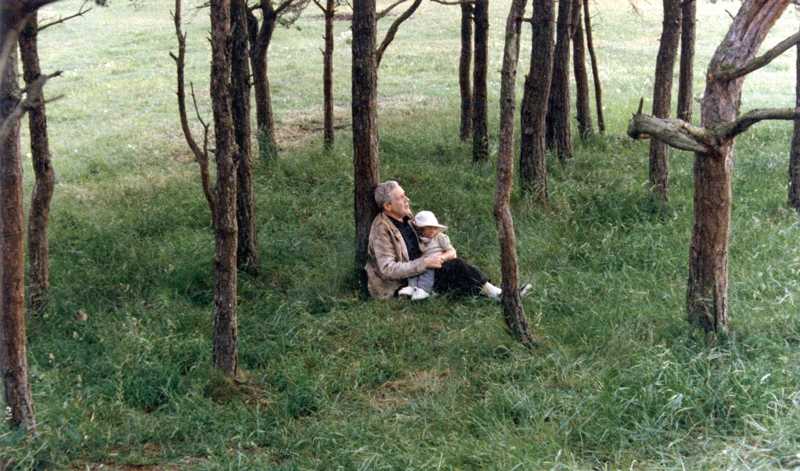

1962年,塔可夫斯基和妻子伊爾瑪·拉烏什參加威尼斯電影節(jié)(視覺中國)

?

?

“執(zhí)拗而獨立”

《犧牲》是塔可夫斯基的最后一部作品,。拍攝《犧牲》時,,他已罹患癌癥,成日往返于醫(yī)院和片場,,但影片內(nèi)在結構的嚴整,、震撼絲毫未顯示出他力竭的痕跡。

犧牲 (1986)

1951年中學畢業(yè)后,,塔可夫斯基考入東方學院學習阿拉伯語,,一年半后由于體育課導致的腦震蕩而停學。在此期間,,他意識到自己過早選擇了專業(yè),,“對生活還知之甚少”。1953年,,他跟隨科考隊去野外,,接觸地質工作,,進行西伯利亞風景素描。1954年,,他有了成為“優(yōu)秀的蘇聯(lián)導演”的理想,進入國立電影學院導演系學習,。

除了1977年在莫斯科列共劇院上演的《哈姆雷特》還有1983-1984年為倫敦科文特花園皇家歌劇院執(zhí)導的《鮑里斯·戈都諾夫》,,塔可夫斯基留給后世的電影作品只有“七部半”。貫穿塔可夫斯基日記(《時光中的時光》)的一個主題是貧窮,,他負債累累,,不知未來如何過,為稿費能否應付買沙發(fā),、打字機,、書的需求而焦慮,為了謀生去開講座,,一筆筆記賬,。

為了節(jié)約成本,在《安德烈·盧布廖夫》劇組,,晚上拍攝收工后,,塔可夫斯基和劇本編輯拉扎列夫幾個人熬到深夜改寫劇本,把兩三段戲的含義概括進一段,。拉扎列夫(他后來也參與了《飛向太空》《鏡子》)說,,次日早晨到片場,塔可夫斯基又能全神貫注,、勁頭十足,、事無巨細;但讓他真正心力交瘁的是為了爭取新片開拍在各辦公室之間奔走求告,、構思遭到批駁,、申請被踢皮球的時候。那時他會情緒暴躁,,或者陰郁沉默,。

1970年,《飛向太空》進展慢得惱人,,塔科夫斯基在日記里生氣地寫,,要是再不給他事做,他就到鄉(xiāng)下喂豬養(yǎng)鵝,,“照看我的菜地,,讓那幫人見鬼去!”一部電影拍完,、籌拍另一部的間隙,,他經(jīng)常感嘆,“受夠了!”

當然,,塔可夫斯基一直不是聽話的導演,。研究者把他的叛逆部分歸因到他的祖父,被判入獄的革命家,;以及他的父親,,一位不受蘇聯(lián)當局歡迎的詩人。

與塔可夫斯基早年合作密切的攝影師尤索夫(從《壓路機和小提琴》到《飛向太空》)在回憶文章《和他一起工作很幸運》中寫,,自己在制片廠工作的第四年,,一個理著平頭的無名年輕人找上門,要拍畢業(yè)作業(yè),?!罢娌恢@是無所畏懼的勇氣,還是過分的自命不凡,?”相熟后尤索夫發(fā)現(xiàn),,塔可夫斯基把藝術看得至高無上,不止一次,,一切商量定,,他會突然制止大家,推翻一切,,從頭開始,。尤索夫評價,到《伊萬的童年》,,塔可夫斯基的追求,、意象得以清晰地在銀幕上表達。拍《安德烈·盧布廖夫》時,,他的自我懷疑少了一些,。到了《飛向太空》,事前討論的過程縮短了,,塔可夫斯基作為導演走向成熟,。

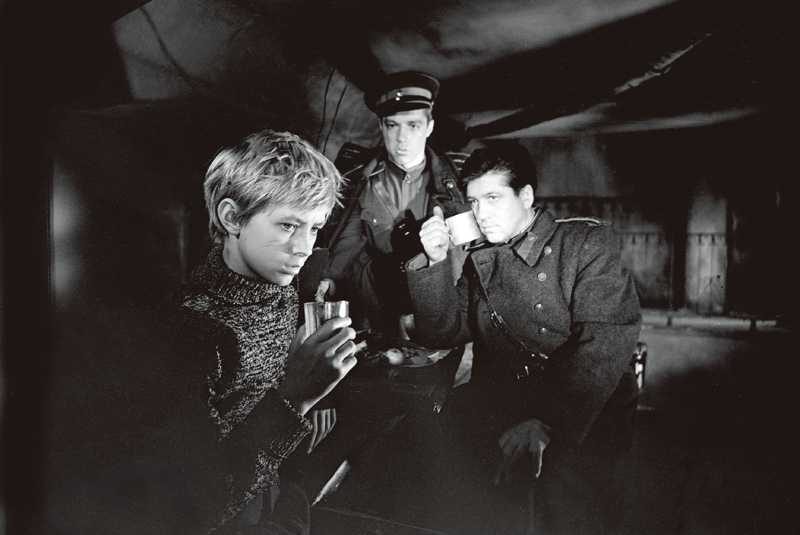

伊萬的童年 (1962)?

《伊萬的童年》在塔可夫斯基介入以前,劇本結局圓滿:戰(zhàn)爭結束,,上尉在明亮的車廂里遇見一位面熟的年輕人,,就是伊萬,伊萬身邊是懷孕的妻子,。但塔可夫斯基堅持,,伊萬是戰(zhàn)爭中喪失童年和家人、過著成年人情感生活的孩子,,不會活下來,。

電影獲得了威尼斯影展金獅獎,,大量反對聲音認為電影對小孩形象的描繪和戰(zhàn)爭觀過分殘酷、電影影像的情調(diào)過分壓抑,。1963年10月的意大利《團結報》刊登了法國哲學家薩特的去信,,薩特指責《團結報》和其他左派報刊對《伊萬的童年》評價不公,“犯了公式主義,?!彼_特說,這是他近年看到的最出色的影片之一,,“這類毫無根據(jù)的論斷使廣大公眾不敢去看這部表達蘇聯(lián)青年一代的情緒的、具有深刻俄國特色的革命影片,?!?/p>

不過塔可夫斯基不領情。80年代在接受法國媒體采訪時,,他說薩特的辯護毫無意義,,“我追求的是藝術辯護,而不是意識形態(tài)上的辯護,?!?/p>

1962年,在莫斯科的一個創(chuàng)作會議上,,尤列涅夫目睹了塔可夫斯基接受領導對《伊萬的童年》的批駁,。“安德烈看上去就像一個孩子,,消瘦而無助,。他開始十分平靜地講話,盡力有禮貌地顯出自己的尊嚴,,只是不時神經(jīng)質地扭動一下精細的脖子,。”

在眾人的指責后,,尤列涅夫為塔可夫斯基說話,,并表示可以去掉一些刺眼的殘酷場面,等等,。塔可夫斯基把手放在胸口說,,謝謝大家的善意,“但請相信我,,我已經(jīng)做到了我所能做的一切,,非常抱歉,我不能再做任何修改了,?!?/p>

籌拍《安德烈·盧布廖夫》時,,塔可夫斯基給尤列涅夫看過一稿劇本,后者認真提了意見,,塔可夫斯基表示感謝,,但一條也沒采納?!八麍?zhí)拗而獨立的性格使他對一切對于他創(chuàng)作的干預,,哪怕是很委屈、善意的意見,,都采取抗拒的態(tài)度,。”尤列涅夫寫道,。

蘇聯(lián)對《盧布廖夫》占據(jù)主導地位的評論是,,它缺乏樂觀主義和人道精神。

1982年3月,,塔可夫斯基應意大利RAI電視網(wǎng)委托,,去意大利拍攝《鄉(xiāng)愁》,他在那里度過了人生最后幾年,。在給父親的公開信里,,塔可夫斯基解釋自己并沒有拋棄祖國?!拔以谔K聯(lián)電影界工作了二十多年,,其中就大約有17年毫無工作可做?!?/p>

但到了西方,,他又困惑于商業(yè)市場的淺薄,會回憶起莫斯科電影廠,,感激和他一起不計報酬工作的同事們,,還有國家電影委員會在獲知《潛行者》部分膠片報廢后依然批準他重拍的事情。80年代他對《明鏡》周刊記者說,,西方金錢的絕對統(tǒng)治力量“會給整個電影行業(yè)的未來造成巨大威脅”,。

在一篇長文中,塔可夫斯基寫道,,電影的意義不只是與“蘇聯(lián)電影先行者”相關,,更是與源遠流長的“偉大的俄羅斯文學、詩歌,、文化”聯(lián)結,。“電影這門藝術是能夠創(chuàng)造出不朽杰作的,,就像當年曾經(jīng)創(chuàng)造過的,、永遠值得我們借鑒的那些杰作一樣,。”

“我們應該去創(chuàng)造杰作,,我以為,。”他寫道,。

鄉(xiāng)愁 (1983)

?

?

“終極的塔可夫斯基式風景”

在《伊萬的童年》后,,塔可夫斯基就告別了現(xiàn)實主義題材。

他接下來的電影主角是15世紀偉大的圣像畫家安德烈·盧布廖夫,。蘇聯(lián)有深厚的傳記片傳統(tǒng),,比如愛森斯坦備受贊譽的作品《伊凡雷帝》,還有大批千篇一律的偉人電影,。但《安德烈·盧布廖夫》是反傳記的傳記片,,盧布廖夫在電影里是一個歷史的旁觀者、被動的客體,。影片由橫跨四分之一世紀的八個短篇組成,其中兩個篇章甚至幾乎沒有盧布廖夫的戲份,,歷史才是真正主角——韃靼人侵略弗拉基米爾城,,大公兄弟鬩墻,士兵自相殘殺,,城市化為焦土,,尸體橫陳,教堂和圣像畫被毀壞,。

塔可夫斯基認為,,要為觀眾再現(xiàn)15世紀的真實世界,服飾,、語言,、習俗、建筑上都不能讓觀眾有“古跡”的感受,。他拒斥拍攝“活起來的繪畫”,,然后博得“啊,!多么有時代感,!啊,!多么高雅,!”這類淺薄的贊揚,他說,,這是在扼殺電影,。

下一部《飛向太空》,,太空旅行變成人的意識的歷險,科幻片的痕跡被最大程度淡化:心理學家到達索拉里斯星,,看到他多年前自殺的妻子,,逐漸意識到,索拉里斯的思想之海會從人的潛意識中分解出壓抑的誘惑,、欲望,、無法挽回的損失,將意識物質化,。

飛向太空 (1972)

塔可夫斯基對原著做的第一個改動,,就是違背原作者萊姆的構想,到距離莫斯科63公里的魯扎河畔,,拍下小說中并不存在的地球場景:木屋,,雨水,池塘,,原野,,像他的童年回憶里那樣。到了索拉里斯,,幾乎所有場景都發(fā)生在陳舊,、荒涼的太空艙內(nèi)。塔可夫斯基曾說,,他不明白為什么科幻片作者總是要讓觀眾觀看“未來世界物質結構的細節(jié)”,。(他特別提到庫布里克電影的宏大景象,“如果把那個登陸月球的場面拍得像現(xiàn)代電影里一個電車到站的情境,,一切會顯得更加妥帖些,。”)

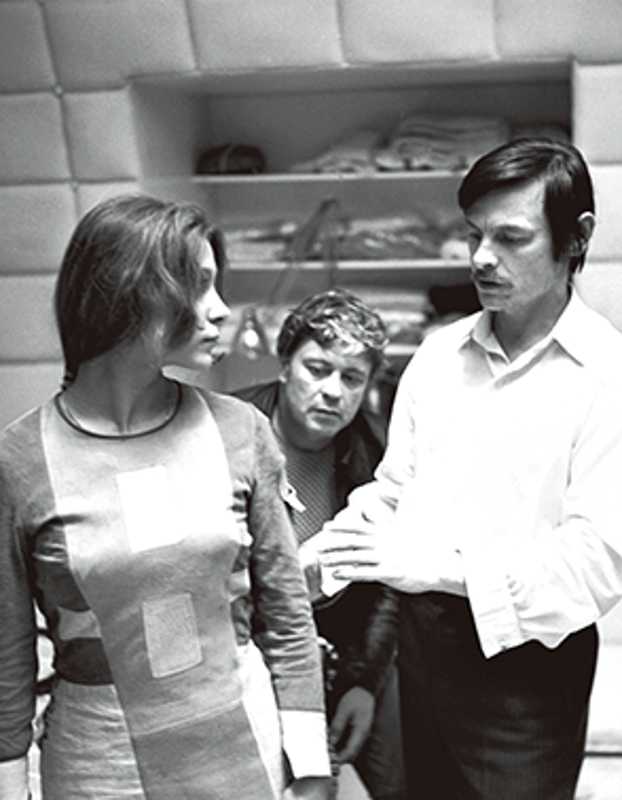

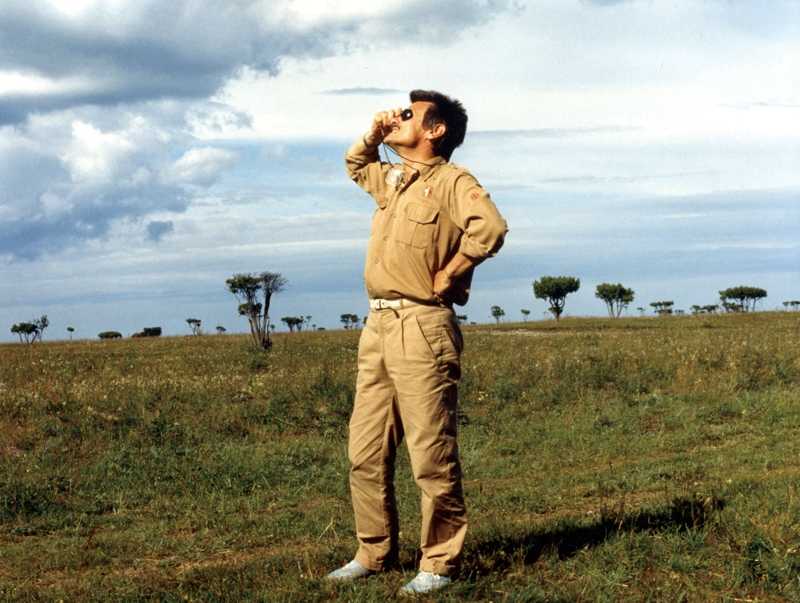

塔可夫斯基在《飛向太空》拍攝現(xiàn)場?

這種理念在《潛行者》中得以繼續(xù),。這部科幻片的幻想成分幾乎只出現(xiàn)于片頭的字幕,,解釋“禁區(qū)”的存在(不明物體的入侵讓物理定律失效。許多投機者前去探險,,有去無回),。“禁區(qū)”據(jù)說能實現(xiàn)人內(nèi)心最深處的愿望,,而潛行者就是靠引冒險者進“禁區(qū)”謀生的人,。

《潛行者》的故事主體,是潛行者帶著“作家”和“教授”前往“禁區(qū)”的過程,,十分單一,。電影主要取景于愛沙尼亞塔林郊外一座閑置的發(fā)電廠,塔可夫斯基擯棄了原著小說《路邊野餐》里的科幻元素:探險經(jīng)歷的時間輪回,、海市蜃樓,、綠色的日出,、金球?!敖麉^(qū)”變得過于樸素了,,正如作家齊澤克的形容:“禁區(qū)”是“后工業(yè)的荒原,野草蔓延在廢棄的工廠上,,水泥管道和鐵軌遍布死水,,徘徊著流浪貓狗。通過一種共同的衰敗,,自然和工業(yè)文明在此重新重合”,。這是“終極的塔可夫斯基式風景”:潮濕的自然,靠近森林的河流或湖泊,,遍布人工制品的殘骸,。

《潛行者》被認為是塔可夫斯基的轉變之作:那些有沖擊力的生活實感、附著著雨滴的蘋果,、河灘上的馬,、河蚌留下的痕跡都枯竭了,“片中那個平凡,、慘淡,、凄涼的世界被表現(xiàn)得如此之統(tǒng)一和富有張力,以至于它幾乎不再是一個‘外在’的世界,,而是一個經(jīng)過懺悔之后的靈魂的風貌?!?/p>

《塔可夫斯基:開端與道路》中,,塔可夫斯基說,他熱愛電影,?!拔覍⒃鯓舆M行創(chuàng)作?下一步將要做什么,?一切會出現(xiàn)何種結果,?……四面八方充滿了太多的陷阱和誘惑——種種刻板公式、陳規(guī)陋習,、臣服的觀念,,以及外來的藝術觀念,有時使你覺得,,索性只是設法拍得漂亮,、華麗, 能博得喝彩就行了……但你一旦走上那條路,,可就一切都毀了,?!?/p>

潛行者 (1979)

?

?

《鏡子》,媽媽,,蕎麥花

《鏡子》大概是塔可夫斯基自我暴露最多的作品,。這部電影在塔可夫斯基逝世30周年時在中國的幾個城市放映,很多觀眾說看不懂,。

這很正常,。1974年《鏡子》上映后,電影人們討論不休,,過了午夜也沒搞清楚電影在講什么,。來打掃放映廳的女清潔工想把大家趕走,說,,這電影很簡單,,她不明白怎么有人看不懂?!坝袀€人病了,,怕死,,突然回想起自己給別人造成的痛苦,,他想要贖罪,,企求寬恕,?!彼煞蛩够f,,清潔工說得對,。

1989年蘇聯(lián)的《電影藝術》雜志上,,塔可夫斯基的妹妹瑪麗亞·塔爾科夫斯卡婭在《“我可以說了”……》一文中回憶道,,1972年,,她問哥哥在做什么,哥哥“苦笑了一下,,說想拍一部有關咱們這個失常家庭的電影”,。塔爾科夫斯卡婭寫,父親在哥哥三歲,、她一歲半時就離開家,,進入另一個家庭,在他們的整個童年中缺席,。也許因為這,,她變得沉默寡言,哥哥安德烈成了個“倔脾氣的孩子”,。

塔可夫斯基和妹妹說起,,他經(jīng)常夢見童年的房子,他圍著它轉來轉去。夢不可能那么無緣無故折磨人,,“如果把這種奇怪的形象化成現(xiàn)實,,我就會從自己的情感中解脫出來?!蟹N東西將你向后拖,,拖向過去,一點也看不見前面的東西,。這是令人感到沉重的,。我想,如果把這講出來,,我就可從中解脫出來了,。”

這就有了《鏡子》,。和編劇米沙林寫劇本時,,塔可夫斯基還不知道電影該講什么,最后他才意識到,,母親是劇本的絕對主角,。

鏡子 (1975)

成片里,《鏡子》的情節(jié)幾乎完全由影像的循環(huán)組成:回憶中,、想象中和照片中的母親,。片尾,塔可夫斯基自己的母親,、片中“我”的年輕的母親,、幼時的兄妹倆、少年時期的“我”,,出現(xiàn)在一個調(diào)度復雜的鏡頭里,。很多場景過于私密難解,要靠家人的旁證回憶才能共情,,比如年輕的母親在雨天突然慌亂地到印刷廠檢查校對,、幾近崩潰的那個段落:事實上,,塔可夫斯基的媽媽也曾在印刷廠工作,。她也寫過詩,因為家務從文學院肄業(yè),。校對三班倒,,勞累,但讓她可以有空照顧孩子,。那時,,曾有校對員因在百科全書里把希特勒與斯大林排在一起被開除,鑄排女工精神錯亂被送進醫(yī)院。所以媽媽也對在工作中犯下小錯懷有恐懼,。

塔爾科夫斯卡婭回憶道,,媽媽有一條規(guī)矩:每年都要帶孩子去農(nóng)村度夏。家里多半沒什么錢,,大家就背上被褥,、枕頭、鍋碗雜物出發(fā),。1935年,,他們?nèi)チ艘粋€叫伊格納季耶沃的村子,有個田莊還沒有出租,。那家田莊奇怪地幸免于土地的集體化運動,,有蘋果樹、池塘,、流入莫斯科河的小溪,。兄妹倆在鈴蘭葉、杜鵑花中跑來跑去,,在小溪里游泳,。他們在那過了幾個夏天。

媽媽最喜歡蕎麥花,,房子通往鄰村的小路間有一片蕎麥地,,白花讓蕎麥田看起來像覆蓋著雪,那是塔可夫斯基童年最深刻的記憶,。兄妹倆跟著媽媽,,靜靜地感受風吹過,“蜜蜂嗡嗡地在粉白色的花叢間飛舞”,。在《鏡子》拍攝前,,塔可夫斯基到了拍攝地,在農(nóng)莊里種了一叢叢蕎麥花,。

塔可夫斯基小時候接受了良好的教育,。母親送他學鋼琴,讓他上美術學校,,他在《為了崇高的人格目標》一文中寫,,他不知道在這么困難的家庭條件下母親是怎么做到的?!剁R子》后半段,,媽媽帶著小男孩走到附近村莊,試圖賣一對綠松石耳環(huán),。電影沒有交代來歷,,塔爾科夫斯卡婭后來披露,,媽媽用鑲綠松石的金耳環(huán)換回過一小桶土豆,這對耳環(huán)是他們姥姥的姨姥姥從耶路撒冷帶回俄國的,。

“我的童年相當于草木般的生活,,從不思慮……童年永遠是美好的——不管當時我們處境是好是壞,它永遠是我們最幸福的時光,?!彼煞蛩够鶎懙馈?/p>

在1974年3月17日的日記里,,塔可夫斯基寫:“《鏡子》真糟糕,。沒人明白它講什么。不可救藥……素材不斷散架,,沒形成整體,。總之一切沒救,?!彼嚵硕喾N剪輯方案,改動結構,、段落順序,。散架,沒有內(nèi)在聯(lián)系,,突然有一天,,再嘗試重新組合,“影片居然立住了,,我過了好久都不敢相信,,會有這樣的奇跡?!?/p>

《鏡子》上映后,,在文學之家餐廳,尤列涅夫和塔可夫斯基坐鄰桌,。塔可夫斯基問尤列涅夫,,他這么了解這個家庭,《鏡子》是不是全能理解,,尤列涅夫說總體印象很好,,但對穿黑衣的女人和她說的普希金的話不太能懂。

塔可夫斯基說,,黑衣女人只是他的個人回憶,,“我在我的片子里總可以講一點純屬自己的東西,,講一點似乎是記得的,、又似乎是想象出來的東西吧……這該不能算是狂妄吧?”

“不,安德烈,,這不能算是狂妄,。藝術永遠是個人的?!庇攘心蚧卮?。

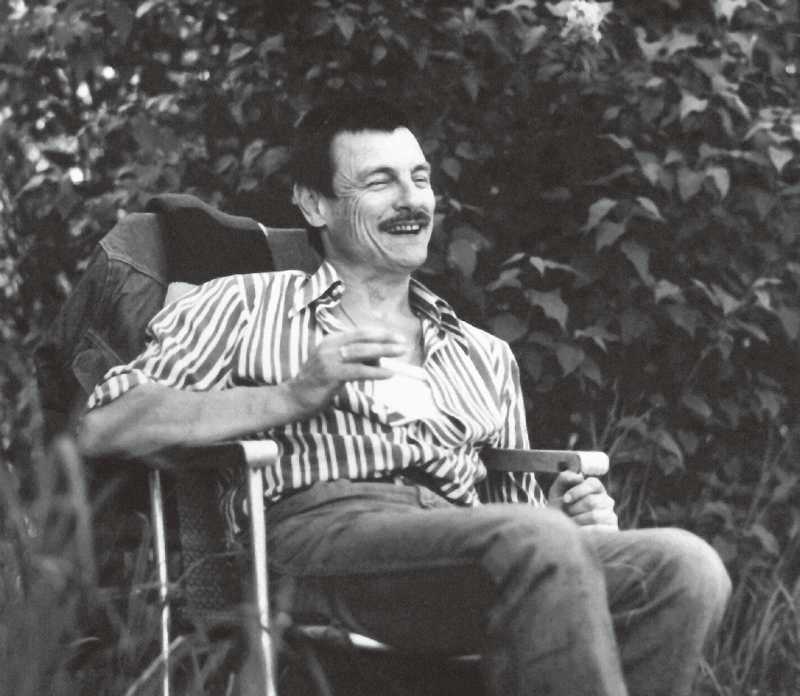

雕刻時光 (1983),塔可夫斯基

?

?

對人類有益

作曲家阿爾捷米耶夫(與塔可夫斯基合作《飛向太空》《鏡子》《潛行者》)記得,,拍《鏡子》時,,阿爾捷米耶夫想把樂隊編制加大,奏出強烈的高潮,。但塔可夫斯基想要圣像畫的感覺,,一切嚴謹、格式化,,但是深刻,。“在我的回憶里,,他就是這樣的……極力追求某種最簡單的語言,,他一直這樣走下去,但終于沒有走到,,死亡就終止了一切,。他真的從感情上解脫了?!?/p>

塔可夫斯基一部比一部盡力減少外在的行動,,剔除了日常生活,《鄉(xiāng)愁》和《犧牲》越來越像寓言,。

“我希望《鄉(xiāng)愁》腳本中沒有任何能夠妨礙我主要目標的多余事物……他(指男主角戈爾恰科夫)滿懷鄉(xiāng)愁,,不僅因為遠離故土,更是因為對存在的完整性的憂慮,?!备隊柷】品蚴且晃粡奶K聯(lián)到意大利尋訪素材的詩人,最終死在意大利,。這正和塔可夫斯基本人的人生軌跡吻合,。

《鄉(xiāng)愁》沒有把鏡頭對準意大利小鎮(zhèn)的美麗風景,塔可夫斯基拍的是戈爾恰科夫精神世界的外化,。我們能看到他在雨滴斑駁的房間里,,穿著外套、皮鞋,,蜷縮在鐵床上,,狀態(tài)非常不舒適,。引起戈爾恰科夫注意的只有瘋子多米尼克,后者癡迷于一個儀式:要手持點燃的蠟燭走過托斯卡納小鎮(zhèn)中心古老的羅馬式大浴池,。他把這件事拜托給戈爾恰科夫,。最終,戈爾恰科夫護住蠟燭走過堆著各種雜物的,、水已經(jīng)被排干的池子,,直到第三次,蠟燭才沒有熄滅,,但他死在燭臺前,。

塔可夫斯基的電影里總是有這樣的圣愚、偏執(zhí),,不適應現(xiàn)代生活,,有“不經(jīng)思考的力量”?!稜奚返哪兄鹘莵啔v山大也是如此,。他曾經(jīng)是出眾的戲劇演員,后來出于對這一身份的拒斥,,成為幽居野外別墅的戲劇評論家,。《犧牲》的故事發(fā)生在一地,、一日,,亞歷山大和妻子、醫(yī)生,、女仆,、郵差共處別墅,電視里突然播放戰(zhàn)爭爆發(fā)的消息,。妻子崩潰了,。亞歷山大祈禱,他愿意放棄一切,,房子,、家庭,做個啞巴,,只要一切能回到昨天早晨的樣子,。他真的燒了房子,沉默不語,。

有評論說,,《犧牲》里自我犧牲對家庭的摧毀比戰(zhàn)爭還要厲害。他的犧牲是某種啟示錄嗎,?還是發(fā)瘋了,?塔可夫斯基回應,,這部電影是為了讓任何人都可以有自己的解釋。他生命中最后幾個月,,最常提到的拍攝想法是《圣安東尼的誘惑》,隱修士安東尼殉教的故事,。

塔可夫斯基說,,他想象中的現(xiàn)代人是一個濫竽充數(shù)的合唱隊員,“只是合著節(jié)拍張嘴閉嘴,?!痹谶@樣的社會上,拍電影有什么意義呢,?他回答記者:“生活的唯一意義在于,,我們必須在精神上戰(zhàn)勝自己,改變自己,,成為與降生時不同的一個人,。如果我們在從出生到死亡的這一段時間里能達到這點——盡管這十分困難,而且成效微不足道——那我們就能夠對人類有益了,?!?/p>

他當導演以來一直想拍的還有《哈姆雷特》。1986年12月15日,,塔可夫斯基去世前兩個星期,,他在日記里又寫到他念念不忘的《哈姆雷特》?!肮防滋??……如果不是胳膊和后背疼,化療之后,,是可以考慮重新拿起筆來,。但現(xiàn)在我完全沒有力氣做任何事情。這才是個問題,?!?/p>

這是他留下的最后的文字。

(主要參考資料:《雕刻時光:塔可夫斯基的電影反思》《時光中的時光:塔可夫斯基日記(1970-1986)》《七部半:塔爾科夫斯基的電影世界》《安德烈·塔可夫斯基:電影的元素》《我的不朽已然足夠》《潛行者:關于電影的終極之旅》)