每每離開首府南寧回到平果縣新安鎮(zhèn)布思村老家,走近那幢在百年祖宅房基平地而起且裝飾一新的兩層半小樓房,,我總是習慣地解下行囊,,一屁股就端坐在屋檐下齊整擺放著的那幾塊已被歲月磨得光亮的大青石上小憩片刻,然后才不緊不慢地開門而入,。

這幾塊寬厚幾近一致的大青石,,是在3年前拆除老屋時,我特地吩咐勾機手從矮小破敗的小平房里“勾”出并碼好以作老屋“遺物”見證的,。

我這老屋無“墻”可言,,除了隔間用的是龍須草攪和泥巴筑成的泥狀籬笆墻,那風雨可侵的四周,,壘起和豎著的不是青一色的亂石就是雜木鋸就的厚薄不一的木板,。唯獨慶幸方便鄰里串門的,便是那幾塊由父親壯年時從田邊地角或撬或抬或扛來的大青石板砌成的一步即跨的家門臺階,。

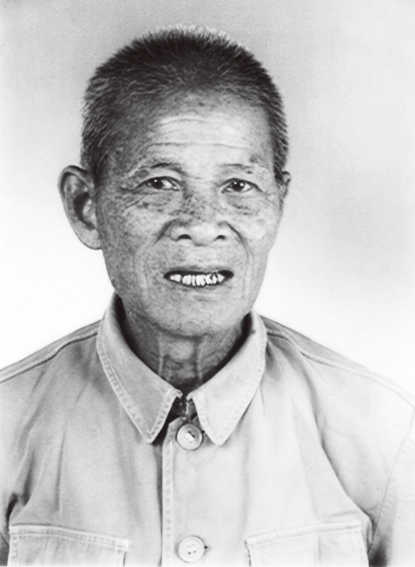

父親活了83歲,,生在這老屋,死在這破房,。

我爺爺死得早且死于非命,,奶奶便帶著年幼的父親改嫁他人。約莫15歲那年(即1926年),,父親突然與他母親不辭而別,,獨自繞山過水返回老家,,草棚作屋,給人打工,,或長或短,,窮謀孤兒勞苦的生路,及至父親離世時也不知他母親身葬何處,。

父親一生沒有上過一天學堂,,以至在我小學作業(yè)本上填寫的“黃”姓,他硬說“田”字下面應(yīng)該有“三點”,。 我不知道父親的青年時代是怎么度過的,,直到我參加國家恢復高考的頭一年,66歲的父親在我談到“沒有鄧小平,,就沒有今年高考”的話題時,,突然哼出了這么一句:“是不是紅軍時期的那個鄧斌?他改了名,!”我說,,是嗎!這下子,,父親若有所思,,沒有語無倫次卻也斷斷續(xù)續(xù):“那年我聽那個老哥陳忠烈(鄉(xiāng)鄰,時任果德縣農(nóng)民赤衛(wèi)軍第三營第三連連長)說的……噢,,還有當年從果化冒雨來的那個趙世同(時任果德縣果化區(qū)蘇維埃政府財政委員),,他有晚還披著蓑衣背桿漢陽造長槍來找過我……后來我還給他們通風報信……”時至今日,我雖然無法考證父親所言的真?zhèn)?,但從年齡段來看,,父親當年結(jié)識的蘇區(qū)伙伴應(yīng)該都是鄉(xiāng)土同齡人。

1967年,,50歲的母親病故,,12歲的我才懵懵懂懂知道父親一世二婚:前妻難產(chǎn)而逝,留下了大姐,;而作為續(xù)弦,,母親給我的印象頗為深刻:一是她紡紗織布手腳麻利,窮苦半生,;二是她對大姐總是左右不順眼,,三天兩頭就把惹起的無名火燃燒到父親頭上,或早或晚就把生出的悶氣發(fā)泄到父親身上,。于是,,每每父母“戰(zhàn)事”發(fā)生,我和大姐二姐只能躲到一邊,噤若寒蟬,。而父親手臂上的一道不短的疤痕,,據(jù)說是“不敵”母親的一次攻擊——她扯下頭上那把兩頭尖的發(fā)髻,沖過去就給自己丈夫的手臂留下永久“記號”,。 后來我總聽到鄰居這樣議論,,說你家兩老吵架呀,女的氣如波濤,,男的忍如頑石,。唉!

父親生前好像沒什么好友,,真的,!要說有,只有李樹堂算得上了,。那是上個世紀80年代的一個夜晚,我出差路過老家,,便決定去見獨自守家的父親一面,。那晚我剛想躺下,就傳來了“咚,、咚,、咚”的敲門聲,父親起身開門:“哦,,是我樹堂來啦,!這么晚了,有事,?”我一看,,來人身材魁梧,鼻梁上架著副高度近視眼鏡,,不就是我的堂外公么,!“老了睡不著,來找您聊聊,?!蓖夤钸呎f邊拉一張小凳坐到了父親在門角落用那半邊鐵鍋架起的火灶旁。那天晚上,,我聽到父親用半邊鐵鍋爆炒花生發(fā)出的聲音,,也迷迷糊糊聽到二老相互“喂酒”的吮吸聲,當堂外公又談及解放前夕他帶領(lǐng)民兵如何配合縣武裝大隊追擊偽縣長梁長城和偽警長農(nóng)慶余這老話題時,,半晌,,我才依稀聽到父親略有醉意的一句:“都過去了,事都過……過去了?!?/span>

其實,,過去的事還在后頭。20年前,,即1994年7月26日,,當我從南寧趕到父親的病床前,身體極度虛弱的父親已經(jīng)無法張嘴,,而且一啞就是5天5夜,!直到30日下午4時30分臨終時,父親不知何時留下的淚痕依然掛在消瘐的臉龐——父親啊,,您難道就真沒有一點力氣給您的兒子兒媳還有那9歲的孫子留下一句什么話嗎,?您就不能像右江河谷里的石頭坐著不走嗎?

父親走了20年,!值得欣慰的是,,3年前由兒媳花光積蓄狠心建起的小樓房里,特意在寬敞的大廳擺了兩件“寶”—— 家傳的石磨當茶幾 ,,不語的石舂如石凳,。魂在天堂的父親啊,,您哪會走遠,!這石磨石舂不正是您的化身嗎?