改革開放之初,,“溫州模式”聞名全國,幾成民營經(jīng)濟代名詞,,溫州人以精明,、會做生意定格在世人的記憶中。近10年來,,溫州以“炒房團”,、“炒煤團”被輿論關(guān)注,最近兩年,,“老板跑路”,、“金融風(fēng)暴”、“房價暴跌”……一次次成為輿論焦點,。

盛名,,溫州當(dāng)然有它的理由,比如,,溫州擁有252個異地溫州商會,,230多個國外僑團,這一點,,很少有城市能比肩,;奔波在外的溫州商人和企業(yè)家,大部分過著早年簡樸的生活,、為財富孜孜以求,。

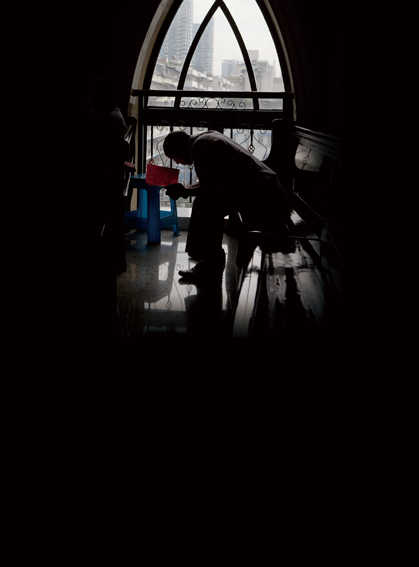

真實的溫州又是另一番樣子:一個三線城市,交通擁堵已不亞于大城市,;即便已連續(xù)下跌三十多月,,中心城區(qū)房價依然可以媲美北上廣,;再有就是居住環(huán)境的糟糕——城中村、居民和廣場舞大媽高音炮對抗……

很多溫州人對輿論的誤讀感到委屈,,比如這些常年奔波在外的企業(yè)家群體,;還有本地居住的溫州人,每天面對糟糕的生活環(huán)境,、很早就開始忍受高房價,;以葉永烈、傅國涌為首的溫州文化人更是慨嘆——和追逐財富相比,,溫州文化已然荒漠,!

這種“委屈”,是盛名之下其實難副的尷尬,,是財富與文化間的嚴(yán)重跛足,,是畸形房物價與城市建設(shè)的高度背離——盡管溫州經(jīng)歷了1985年、1993年和2000年三輪城市總體規(guī)劃的洗禮,,但溫州城市建設(shè)相對于國內(nèi)其他大多數(shù)城市卻步履蹣跚,。

那么,如何改變文化,、產(chǎn)業(yè)環(huán)境和民間財富之間的反差,,如何改變輿論形象上的溫州和真實溫州的嚴(yán)重背離?

請聽來自溫州的聲音,,請看即將到來的城市之變,。