集體化是蘇維埃歷史上巨大的轉折點,。它摧毀了數(shù)世紀以來形成的生活方式:家庭農莊,、古老的農民公社,、獨立的村莊,、教堂,、農村市場,。在布爾什維克看來,,這一切都是社會主義工業(yè)化的障礙,。數(shù)以百萬計的人背井離鄉(xiāng),,散布蘇聯(lián)各地,包括逃離集體農莊的,、因集體農莊糧產(chǎn)的過度征用而造成的饑荒逃難者,、孤兒、富農及其家人,。這批流動人口成為斯大林工業(yè)革命的主要勞動力,,充斥于城市、工業(yè)建設基地,、勞改營,、古拉格(勞改營的主要管理機構)的“特殊定居地”。創(chuàng)立苦役模式的第一個五年計劃,,推出了一種全新的社會革命(自上而下),,鞏固了斯大林政權。它打破舊式的關系和忠誠,,鏟除舊道德,,推行新價值和新身份,使全體民眾從屬,、依賴于國家——住房,、教育、就業(yè),、口糧——全受計劃經(jīng)濟的控制,。

消滅家庭農莊是自上而下的革命的開端。布爾什維克對農民抱有根本的不信任,,因在農村缺乏影響力,,不得不忍受1917 年農民的土地革命,以利用來破壞舊政權,。但他們一直公開表示,,其長遠目標是掃除小農制度,,代之以大規(guī)模的機械化集體農莊,將農民改造為“農村無產(chǎn)階級”,。

布爾什維克認為,,農民只要控制食物供應,就會對革命構成潛在的威脅,。1927 至1928 年的糧食危機,,使斯大林小圈子再度擔心“富農罷工”。斯大林為此重新啟動糧食征用,,為了替這一對策辯護,,更營造了“富農在威脅內戰(zhàn)”的氣氛。1928 年1月,,斯大林前往重要產(chǎn)糧區(qū)西伯利亞,,敦促當?shù)胤e極分子對涉嫌囤糧的富農毫不手軟,指示當?shù)卣毒芙^上繳糧食的農民,,沒收其財產(chǎn),。數(shù)十萬“惡意的富農”被捕,被送去勞改營,,他們的財產(chǎn)遭到毀壞或充公,。

隨著糧食爭奪戰(zhàn)的愈益激烈,斯大林和他的支持者轉向大規(guī)模集體化的政策,,既加強國家對糧食生產(chǎn)的控制,,又一勞永逸地消除“富農威脅”。

對集體農莊的熱情是這時才興起的,。之前,,黨內普遍認為,集體化只是一個漸進,、自愿的過程,。在新經(jīng)濟政策時期,農民并沒有接受集體化的原則,,集體農莊的增長實屬微不足道,。1927 年之后,國家通過稅收政策——向集體農莊提供信貸,,向“富農”農莊征收重稅——集體農莊因此得到了較為迅速的增長,。但它不是土地和財產(chǎn)都匯集在一起的大型公社,而是土地共耕,、牲畜農具仍屬私人的小型合作社,。第一個五年計劃并沒有改變政策的跡象,只字不提自愿原則的變動,只預測集體農莊的耕地量將有適度的增長,。

該政策的突變是斯大林在1929 年強行通過的,。斯大林要求更高的工業(yè)增長率,1929 年秋天訂下的五年計劃,,其目標大大調高,,要在1932 年結束時,投資額增加到3 倍,;煤炭產(chǎn)量翻一番,;生鐵產(chǎn)量翻兩番。廣大黨員普遍懷有瘋狂的樂觀,,蘇維埃報刊提出了“五年計劃四年完成”的口號,。這些烏托邦式的增長率,迫使黨接受斯大林的大規(guī)模集體化的政策,,似乎只有如此,,方能獲得廉價和有保證的糧食供應,,以養(yǎng)活迅速擴充的工業(yè)大軍,。

該政策的核心是黨向農民的宣戰(zhàn),農業(yè)集體化的矛頭直指在俄羅斯根深蒂固的舊觀念,,譬如農民對村莊和教會的依戀,、家庭農莊、私人貿易,、私人財產(chǎn),。1929 年11 月7 日,斯大林在《真理報》發(fā)表文章《大轉變的一年》,,稱五年計劃是在蘇聯(lián)反“資本主義元素”的最后一場偉大革命斗爭,,讓社會主義工業(yè)為共產(chǎn)主義社會打下基礎。斯大林向高爾基解釋,,他的“大轉變”是指“徹底摧毀舊社會,,熱火朝天地建設新社會”。

從1919 年夏季起,,數(shù)千名黨的積極分子被派去農村,,鼓動宣傳集體農莊的優(yōu)越性。大多數(shù)農民都不愿放棄延續(xù)數(shù)百年的生活方式,,盲目投入一個未知世界,。另一方面,用以說服農民的集體農莊好榜樣,,卻寥寥無幾,。1929 年在西伯利亞工作的一名德國農業(yè)專家,將集體農莊描述成“死亡申請者”。它們中很少擁有拖拉機或其他現(xiàn)代設施,,其管理人員的農業(yè)知識匱乏,,犯下“淺陋的錯誤,給集體化的全過程抹黑”,。根據(jù)政治警察所說,,農民擔心加入集體農莊將“血本無歸”——他們的土地、奶牛,、馬匹,、工具、家園和家人,。

積極分子無法說服農民,,便開始采取強制措施。1929 年12 月,,斯大林呼吁“消滅富農階級”,。從那以后,促使農民加入集體農莊的運動變成了一場大戰(zhàn),。黨員和共青團員動員起來,,全副武裝,再加上當?shù)孛癖?、軍隊及政治警察的特種單位,、城鎮(zhèn)工人、志愿學生,,他們奔赴農村,,肩負的嚴肅使命是如果辦不成集體農莊,,就休想回去,。

1930 年的頭兩個月,蘇維埃農民的一半被迫加入集體農莊,。在投票參加集體農莊的村民會議上,,積極分子耍弄各種恐嚇手段,。例如,西伯利亞村的農民,,對集體農莊的議案甚不情愿,;但到投票表決時,積極分子卻帶來全副武裝的士兵,,要求反對議案的人發(fā)言,,大家噤若寒蟬,于是宣布議案獲得了“一致通過”,。在另一村莊,,農民投票反對集體農莊之后,,積極分子要求知道誰投了反對票,并解釋說,,加入集體農莊是蘇維埃政府的命令,;沒人愿意承認自己反對政府,積極分子便將投票結果改為“一致通過”,。在其他村莊,,只有少數(shù)村民(由積極分子挑選的)獲準參加會議,表決結果卻對全體村民都具約束力,。例如,,科米地區(qū)的切勒姆霍沃村共有437 戶農民,出席村民大會的僅52 人,,18人贊成,,16 人反對;然而在此基礎上,,整村加入了集體農莊,。

發(fā)言表示反對集體化的農民,遭到了毆打,、折磨,、威脅、騷擾,,直到最終同意,。還有很多人被當作富農逐出家和村莊。將農民趕入集體農莊,,與猛烈攻擊教會相伴相隨,教堂是農村舊生活方式的焦點,,在布爾什維克的眼中,,又是反對集體化的潛在源頭。數(shù)千神父被捕,,教堂遭到洗劫和破壞,,數(shù)百萬信徒被迫躲在自己家里偷偷保留信仰。反對強行集體化的農村黨員和官員,,被開除黨籍,,鋃鐺入獄。

有關“富農”的討論眾說紛紜,,卻沒有一個客觀定義,。該名稱用得如此廣泛隨意,幾乎每一個農民都可被冠以“富農”的帽子,,從而遭到剝奪,。向“富農”開戰(zhàn)就是為了制造恐怖,這種含糊性更添加了恐怖的效果。根據(jù)列寧主義思想,,“富農”是雇用勞工的資產(chǎn)階級農民,,但1929 年后,實際上作為“富農”遭受迫害的農民中,,符合上述定義的寥寥無幾,。所謂的“富農”中,絕大多數(shù)是村中最為清醒,、節(jié)儉,、勤勞、進步的農民,,他們相對較多的財富往往是大家庭的結果,。對蘇聯(lián)來說,消滅“富農”是巨大的經(jīng)濟災難,,使集體農莊失去俄國最勤勞農民的專業(yè)知識和工作倫理,,最終導致蘇維埃農業(yè)部門的持久衰退。

“消滅富農”在全國遵循相同的模式,。1930 年1 月,,中央政治局委員會定出配額:6 萬名“惡劣富農”送去勞改營,1.5 萬名其他“富農”家庭流放去北方,、西伯利亞,、烏拉爾和哈薩克斯坦。這只是整體計劃的一部分,,最終將要求剝奪100 萬“富農”家庭(約600 萬人)的財產(chǎn),,把他們送去勞改營或“特殊定居地”。國家政治保衛(wèi)總局負責配額的實施(又將“富農”配額提高到所有農戶的3%至5%),,其具體執(zhí)行再分配給地方上的政治警察和黨組織(許多地區(qū)故意超額,,相信這樣做能顯示自己的高度警惕性,以迎合上級),。每村都有地區(qū)當局鎖定的配額,,共青團和黨的積極分子開列每村逮捕和流放的“富農”名單,等他們被驅走后,,再盤點清算他們家中被充公的財產(chǎn),。

令人驚訝的是,迫害“富農”的運動僅遇上零星的農民反抗——尤其應考慮到的是,,俄羅斯的村莊團結具有濃厚的歷史傳統(tǒng),。當然也有抵制配額的村民,堅持認為他們之中沒有“富農”,。也有村民拒絕交出“富農”,,甚至在積極分子前來拘捕時予以保護,。但大多數(shù)農民,對于鄉(xiāng)親的突然失蹤,,只是戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地接受,。在有些村莊,農民舉行村民大會來選擇“富農”(孤立無助的農民,、寡婦,、老人特別容易受到傷害)。也有的地方,,“富農”是抽簽選出的,。

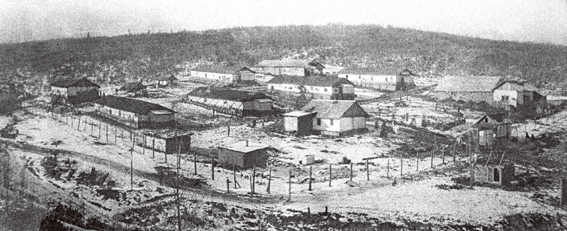

作為“富農”受到迫害的統(tǒng)計人數(shù)很難確定。在“反富農運動”的高峰時期,,全國的道路上滿是被驅逐之人形成的長隊,,向鐵路旁的聚集點行進。由于鐵路無法應付這么多人,,許多“富農”必須在簡陋的拘留營中等待數(shù)月,。在如此惡劣的環(huán)境中,老人和兒童像蒼蠅一般死去,。到1932年,,已有140 萬“富農”抵達“特殊定居地”,主要集中在烏拉爾和西伯利亞,;另有更多的人走進了附屬于古拉格工廠和建筑工地的勞改營,;還有人仍在遷徙的旅途中??偠灾?,從1929 到1932 年,被逐出家園的至少有1000 萬“富農”,。

這些統(tǒng)計數(shù)字的背后是無數(shù)的人間悲劇,。1930 年1 月,德米特里·斯特雷勒茲基一家被逐出庫爾干地區(qū)的巴拉巴,,他們已在那里住了整整50 年。祖父的房子遭到摧毀,,農具,、推車、馬匹,、奶牛轉到集體農莊的名下,;小件的家用品則分給村民,家中的圣像全部被砸爛燒毀,。6 個星期后,,他們(總共14 人)被流放至烏拉爾的木材營地(祖父母在一年之內死去),。德米特里的父親尼古拉與家人仍留在老家。尼古拉是內戰(zhàn)時期的紅軍老兵,,曾組織村里第一個集體農莊,,他的農業(yè)知識是集體農莊迫切需要的。尼古拉得以保住自己的房子,,與他一起的還有妻子安娜和6個孩子,。但到1931 年早春,他們被告知也當上了“富農”,。被押送出村之前,,他們只有一小時的時間來收拾簡單的行裝,然后就走上大草原,,并被告知永遠不得歸來,。

《耳語者:斯大林時代蘇聯(lián)的私人生活》

《耳語者:斯大林時代蘇聯(lián)的私人生活》

作者:【英】奧蘭多·費吉斯

譯者:毛俊杰

出版社:廣西師范大學出版社

出版時間:2014年9月

按:“耳語者”指的是經(jīng)過斯大林體制改造的蘇聯(lián)人,既恐懼政治權力,,又對它無比崇拜,,他們或藏身于角落竊竊私語、互訴衷腸,,或暗中迎合,,成為向當局告密的舉報人。許多關于蘇聯(lián)的歷史著作都聚焦于恐怖的外在現(xiàn)象——古拉格,、逮捕,、判刑、囚禁甚至殺害,,卻幾乎沒有人關注普通的蘇聯(lián)人過著怎樣的生活,,他們的真實想法和感受是什么。這是第一部深入探索斯大林時期個人和家庭生活的口述歷史著作,。這本書基本沒有講述斯大林本人,,但幾乎每一頁都能感受到斯大林的存在,因為斯大林主義已經(jīng)滲入普通人的思想和情感,,影響他們的價值觀和人際關系,。