1997年鄧小平去世之際,韓鋼還在中共中央黨史研究室工作,。他和《百年潮》的社長一道去于光遠家拜訪,,想約這位中共思想理論界的元老,、“改革開放的重要參與者和見證人”寫一點回憶鄧小平的文字 ,。

談話中,,年過八旬的老人無意間提到還有一份鄧小平的手寫提綱在他這里,“是鄧小平在十一屆三中全會上的講話提綱,?!?/p>

“我們當時是萬分興奮,。因為關(guān)于這個講話稿的起草有很多說法,,這個人說是他起草的,那個人說那是他起草的,,反正都沒說是鄧小平的,。我們說能不能想辦法找到,他也沒當回事,,說誰知道擱哪兒了,。我們又興奮又有點失望,。”

一周后,,韓鋼接到于光遠的電話,,說提綱找到了,但是個復印件,。第二天,,他趕到于家?!半m然是個復印件,,但我們也覺得非常重要。因為第一,,可以肯定,,鄧小平最著名的講話,即他在1978年12月13日中共中央工作會議閉幕會上的講話——《解放思想,,實事求是,,團結(jié)一致向前看》,就是在這個提綱的基礎上起草的,。這就解決了一個文獻學上的問題,,表明報告的整個思路、觀點,,甚至語言,,都來自于鄧本人。第二,,起草問題也就弄清楚了,,不是張三,不是李四,,而是鄧委托胡耀邦,,胡又找了于光遠組織幾個人起草的?!?/p>

端詳著手頭的這份復印件,,韓鋼心頭還是有些遺憾。正聊著,,忽然,,于光遠的夫人拿著幾張有些發(fā)黃的紙從房間里走出來,說是不是這個東西,,“我們一看,,真的就是這個!鄧小平的親手筆跡!”

如今,,這幾張小小的紙片安安靜靜地躺在國家博物館里,,被視作記錄共和國改革史啟幕的“國家一級文物”。為了它的歸屬,,幾家相關(guān)機構(gòu)還打了一場沒有硝煙的“爭奪大戰(zhàn)”,,有的還“搬出”相當?shù)娜嗣}與能量。

坐在華東師大閔行校區(qū)的辦公室里,,韓鋼喝著剛沏好的茶,,娓娓道來這一段往事。關(guān)于1976-1978年這段歷史的書稿還被他擱在書桌抽屜里,,遲遲未交,。香港中文大學出版社陸續(xù)出版的這一套《中華人民共和國史》(10卷),邀請了包括沈志華,、楊奎松等在內(nèi)的國內(nèi)著名近當代史或黨史學者負責撰寫,。

“主要還是因為自己感到不滿意,還想再多修改,?!彼M约耗芡黄埔酝箨扅h史研究套路,盡可能呈現(xiàn)出一個比較完整,、立體的社會風貌,。

“其實,我最想寫的一本書,,還是高層權(quán)力變遷過程的專著,。”這幾乎只能是一個念想——相關(guān)的核心資料都被封鎖在官方檔案部門里,,門禁森嚴,。

2014年熱播的歷史劇《歷史轉(zhuǎn)折中的鄧小平》,并未讓韓鋼覺得滿意,。但他認為算是一個開始,。

2008年,安徽省鳳陽縣小崗村當年的“大包干”帶頭人(左起)關(guān)友江,、嚴俊昌,、嚴金昌、嚴學昌,、關(guān)友申在小崗村牌樓前合影

“包產(chǎn)到戶”始末

人物周刊:十一屆三中全會在農(nóng)村問題上還是受“左”的影響,,明確規(guī)定“不許分田單干”和“不許包產(chǎn)到戶”。其實,,“包產(chǎn)到戶”最早1950年代就在溫州地區(qū)搞過,,有個縣委書記還因此被撤職。為什么一場“改革”的會議在農(nóng)村問題上還是如此“保守”,。

韓鋼:其實,,作為實踐,“包產(chǎn)到戶”到1978年的時候已經(jīng)歷過兩輪,,而參加這次中央工作會的很多人都經(jīng)歷過這兩輪,,比方說陳云、鄧小平,。第一輪就是1956年在浙江地區(qū),,這是中國最早搞“包產(chǎn)到戶”的地方,永嘉縣委書記,、副書記和縣委農(nóng)工部的干部等十幾人都因此被撤職或受到其他處分,,挨了整。1957年除了知識精英階層的“反右”外,,還有個底層的“反右”,,永嘉的“包產(chǎn)到戶”就被認為是基層出現(xiàn)的“資本主義”的“單干”。

第二輪是到了1961年和1962年,。1950年代和1960年代之交發(fā)生大饑荒,,一些農(nóng)民自發(fā)搞起了“包產(chǎn)到戶”,其實是農(nóng)民的自救行為,。1962年一些高層領(lǐng)導人都準備允許,,包括陳、鄧,,還有劉少奇,。鄧小平所謂“白貓黑貓”的說法,指的就是這件事情,。負責農(nóng)村工作的鄧子恢1956年就曾認可,、支持“包產(chǎn)到戶”,到1961年他又再度支持,。但是,,這一輪還是被打壓下去了。

這兩輪尤其是第二輪的打壓,,很可能在相當一部分元老心里面留下了某種陰影,。他們中很多人實際上是從這輪開始被逐漸視為對立面的。比如陳云,。在這個問題上,,陳云很大膽,1962年他曾建議“分田到戶”,。這是一個比“包產(chǎn)到戶”更進一步的主張,,因為后者只是土地經(jīng)營權(quán)的變化,而前者是土地所有權(quán)的變化;如果實行的話,,等于在人民公社內(nèi)搞一場土改,。

人物周刊:這基本上是會關(guān)系到個人政治生命的。

韓鋼:對,。這種陰影在他們內(nèi)心的印記恐怕很深刻1978年權(quán)力轉(zhuǎn)移的過程當中,,有相當一部分與會老干部在“文革”前是做過農(nóng)村工作的。在很多省委書記的印象中,,“窮過渡”不行,,取消自留地不行,取消農(nóng)村集市貿(mào)易不行,,但是搞“包產(chǎn)到戶”也不行,,還是要維護集體經(jīng)營的方式,就是要“統(tǒng)一經(jīng)營”,。

“包產(chǎn)到戶”說起來本不涉及產(chǎn)權(quán),,只是改變統(tǒng)一經(jīng)營的方式。但是,,過去的經(jīng)驗給他們留下的印象就是:“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)營管理到這兒(‘三級所有,,隊為基礎’),就不能再退了,?!逼鋵崳幸恍┤藢@樣一種經(jīng)營方式有過質(zhì)疑,,但是,,他們在那個會上是少數(shù)。所以,,會上對農(nóng)業(yè)草案的文件吵得一塌糊涂,也修改了好多次,,但始終沒有改到讓大家滿意,,最終還規(guī)定了兩個“不許”。

人物周刊:看來,,在這些老干部心目中,,“包產(chǎn)到戶”已經(jīng)成了一個禁忌了。

韓鋼:仍然是個禁忌,,當然不是所有的人,。我在一篇文章中講到過,胡績偉在1978年中央工作會議關(guān)于農(nóng)業(yè)問題的發(fā)言,,是當時最高認識水準的發(fā)言,。

他在會上提到很多問題,,包括自留地的問題、“包產(chǎn)到戶”的問題,,集貿(mào)市場的問題,、“窮過渡”的問題、農(nóng)業(yè)學大寨的問題,,甚至提出了整個農(nóng)業(yè)社會主義改造是不是早了的問題,。這在當時是很大膽的,,實際上,,如果要追尋農(nóng)村問題的根由,1950年代的農(nóng)業(yè)改造本身可能就有很多問題,。但是,,會上只有這么一個胡績偉,很少人有這種認識,,大多數(shù)人還是覺得“包產(chǎn)到戶”不行,,他們認為能夠保證自留地、保證社員的工分就不錯了,。在農(nóng)業(yè)問題上,,長期以來的禁錮實在太深了。

人物周刊:在我們今天看來,,這是個多么簡單清楚的事兒,。

韓鋼:多么常識的問題。其實,,中國七八十年代之交的歷史就是開始回歸常識的過程,。說穿了就是這樣,過去都被意識形態(tài)化了,,違背了常識,。當常識回來的時候,有人反而不適應,,覺得忐忑不安,,六神無主,甚至覺得離經(jīng)叛道,。

于光遠(左)與韓鋼聊天

鄧小平更有前瞻性的,是他覺得“文革”前的經(jīng)濟發(fā)展模式不能照搬

人物周刊:您對鄧小平在1970年代末復出時的心態(tài)有過研究么,,他那時在思考些什么問題?

韓鋼:研究歷史人物的心理是最困難的,,只能是推論,。鄧小平很少表達個人的心路歷程,。人們看到的材料都很有限,他在1980年代接受外國人采訪的時候還有一些表達,,但說得也很簡單,。鄧的語言非常簡練,,也很通俗,不啰唆,,要言不煩,。

他思考什么,我們只能推論,,當然大體上能夠推論,。有一點是可以肯定的,“文革”結(jié)束后,,他認為不僅“文革”的路不能走,,而且認為連“文革”前的經(jīng)濟發(fā)展模式都不能照搬。

不少人這么概括,,說“文革”剛剛結(jié)束,,國人面前擺著可供選擇的三條路,第一條是“文革”的歧路,,第二條是“文革”前的老路,,第三條是改革的新路。我覺得所謂“文革”歧路的選擇純粹是想象,,中國剛剛經(jīng)歷了“文革”,,包括華國鋒在內(nèi)的領(lǐng)導人也沒有這種想法,,否則他粉碎“四人幫”干什么,?當時實際上是在兩條路當中取舍:一條是走“文革”前的老路,還有一條就是突破“文革”前老路的改革新路,。

鄧更有前瞻性的,是他覺得“文革”前的老路都不能完全照搬,。比如,,他在1978年中央工作會議上講話提綱提出下放權(quán)利,,權(quán)利下放后,將來會遇到自主權(quán)和國家計劃的矛盾,,而這個矛盾主要靠價值法則、供求關(guān)系來調(diào)節(jié),。國家給企業(yè)下達生產(chǎn)計劃,,比方說你規(guī)定只能生產(chǎn)什么,、生產(chǎn)多少,,或者產(chǎn)品的價格是多少,企業(yè)獲得自主權(quán)后,,就可以根據(jù)需求來確定自己的經(jīng)營和生產(chǎn)計劃,,這樣一來,國家計劃與企業(yè)就會發(fā)生沖突,。如何處理?鄧小平看得很早,,他提出企業(yè)的自主權(quán)跟國家計劃會發(fā)生矛盾,這兩者矛盾靠什么調(diào)節(jié)呢,?主要靠價值法則和供求關(guān)系來調(diào)節(jié),。實質(zhì)上,這就是市場經(jīng)濟,。供求關(guān)系就是市場,,價值法則也是市場。吳敬璉有個評價,,他認為這是鄧的市場經(jīng)濟思想的萌芽,。

人物周刊:“文革”前的老路是怎么樣的?計劃經(jīng)濟,?

韓鋼:集權(quán)的政治制度,,再加上“大一統(tǒng)”的計劃經(jīng)濟和封閉的意識形態(tài),大體上是這么一個路子,。

鄧小平不主張完全回到過去的老路,,主要在經(jīng)濟體制方面,。從他一系列的講話、談話,,你就可以看出來,,他是反對回到“文革”前的老路的。他最初還贊同“計劃經(jīng)濟為主,,市場調(diào)節(jié)為輔”的主張,,到1984年以后,他連這個都否定了,,就是主張完全進入到市場,,進入商品經(jīng)濟。但是,,在政治體制方面,,他只是做局部調(diào)整,就是“黨政分開,,精簡機構(gòu),、提高效率”,基本上是行政改革的思路,。

人物周刊:目標還是為了提高效率,。

韓鋼:目標是提高效率。到1980年代中期,,他在政治上改革的傾向思路就更清晰了,,哪些可以改,哪些不可以改,,說得很明確,。他最看重的是效率,他不同意搞“政改”移植西方制度,主要理由之一就是西方制度有“議而不決”的毛病,,參,、眾兩院吵得一塌糊涂,我們的時間全被耽誤了,。

人物周刊:這幾年談改革有個流行說法,,叫“頂層設計”。參照歷史的話,,轟轟烈烈的1980年代改革有沒有頂層設計,?還是完全被現(xiàn)實問題倒逼的?

韓鋼:至少1980年代中期之前,,中國的改革過程里找不到有理論預設,,也沒有一個操作方案。實際情況大都是底層提出問題來,,然后高層反饋,,才開始變成一個高層的決策,。你看,農(nóng)村改革是最典型的,,首先是從農(nóng)民底層開始自救,,然后變成高層的決策,,成為一個制度化的東西,。“非公經(jīng)濟”也是如此,,“非公經(jīng)濟”是什么原因呢,?是因為到70年代后期失業(yè)人群非常龐大了,。有研究者統(tǒng)計,到1978年全國失業(yè)人口高達900多萬,。

人物周刊:那個時候都叫“待業(yè)人口”。

韓鋼:換個說法而已,。1979年停止“上山下鄉(xiāng)”政策,,大批知青返城,有研究數(shù)據(jù)說回來1400萬,,一共加起來2300萬人失業(yè),,中國當時整個的城鎮(zhèn)人口才1.7億人,也就是說占城鎮(zhèn)人口13.3%的人口是失業(yè)人群,。國營企業(yè)能夠容納多大量呢,?撐死了500萬,這還要費極大的力氣,。集體企業(yè)也沒多少容量,,而且規(guī)模更小。這2300萬失業(yè)人口到哪去討生活,?最后國家只好出臺自謀生路吧的政策,。

自謀什么生路?那就只好擺攤,,賣大碗茶,、賣白菜,,就開始出現(xiàn)“非公經(jīng)濟”,慢慢開始壯大,。北京第一個個體飯館就是這么開張的:老太太家一共5個孩子,,3個沒工作。丈夫是一個國營企業(yè)的廚房大師傅,,老太太也多年受雇在他人家里做飯,,怎么養(yǎng)活一家人,老兩口打算自己開飯館,,憑手藝養(yǎng)家,。老太太跑東城區(qū)工商局跑了幾個月,多次碰釘子,,好不容易磨下了一個營業(yè)執(zhí)照,,開起了京城第一家個體飯館。到現(xiàn)在還在,,叫悅賓飯店,,還是那么大的門臉,一共3張桌子,,在中國美術(shù)館對面的那個胡同里面,。一到了紀念三中全會,那個地方就熱鬧起來,,媒體蜂擁而至,。非公經(jīng)濟、打破單一的公有制經(jīng)濟就從這兒開始的,。

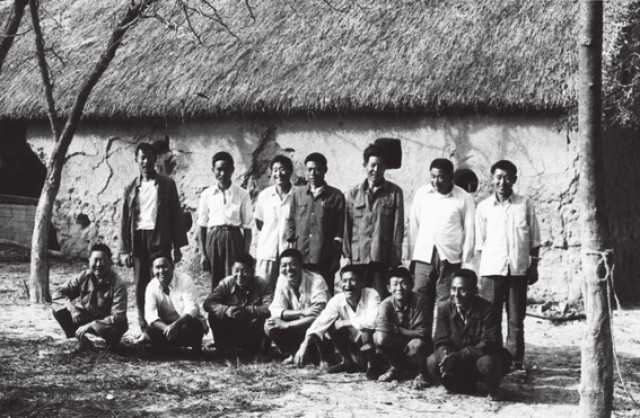

實行農(nóng)業(yè)“大包干”初期,,部分“大包干”帶頭人的在茅草屋農(nóng)舍前合影

人物周刊:十一屆三中全會還有哪些引起您注意的問題?

韓鋼:會議一共有兩百多份簡報,,我看過后第一個直覺就是:會上對于那些“凡是派”的批評,,后來不是批評,而是批判,。

人物周刊:在十一屆三中全會期間,,新華社在未經(jīng)上級允許的情況下,對1976年群眾在天安門悼念周總理的事件進行了公開“翻案”,,這在宣傳管理流程來看算是“嚴重違規(guī)”了,。這樣的“新聞事件”為什么會發(fā)生?

韓鋼:新華社的幾位負責人特別是社長曾濤,,還有《光明日報》總編楊西光,、《人民日報》總編胡績偉和中國社科院副院長于光遠在做這件事時是有一定策略的。北京市委開了常委擴大會議,承認群眾到天安門廣場悼念周恩來,、憤怒聲討“四人幫”“完全是革命行動”,。他們就是利用了北京市委對天安門事件“一定程度”的翻案,可以把這解釋成一個工作程序問題:因為它已經(jīng)報道了,,我無非把它變成標題,。

同時應該肯定,這幾位還是冒了一定的風險,,他們在刊發(fā)新華社訊以后都忐忑不安,,尤其是曾濤。于光遠后來在回憶里寫到,,11月16號《人民日報》刊登了新華社電訊后,,17號那天,他們在京西賓館開會,,新疆自治區(qū)黨委第一書記汪峰見到曾濤,,看出他有點心緒不寧,就說“北京不要你,,我要你,,你到我們那兒去當宣傳部長”。從這些細節(jié)看出來,,他們并沒有十足的把握,。

人物周刊:這些老新聞人有這么大勇氣去做這件事,跟當時的政治氣氛有關(guān)么,?

韓鋼:當然,。中央工作會議11月10號開幕,11號就有人開始提歷史問題,,而且提的第一個歷史問題就是1976年的“天安門事件”,。陳再道、呂正操,、李昌在11號這天都提了,12號跟陳云同時提的至少不下10個人,。開會的6個大組里,,每一個組都有代表提。也就是說,,要求對“天安門事件”進行平反,,在會議上幾乎一開始就成為一個非常強勁的聲音。

這對曾濤他們發(fā)這個新聞應該說是一種潛在的基礎,,他們知道這些元老都對天安門事件有意見,。

《歷史轉(zhuǎn)折中的鄧小平》劇照

1970年代末的中國政治生態(tài)

人物周刊:電視劇《歷史轉(zhuǎn)折中的鄧小平》給我們呈現(xiàn)了鄧小平在1975-1982年的處境和作為。如果不談藝術(shù)性,它在史實的呈現(xiàn)是否有欠缺的地方,?

韓鋼:我沒有全看,,只看了和高考有關(guān)的兩集。從網(wǎng)上議論的情況看,,這個片子在史實上是有一些問題,,比如一開始說粉碎“四人幫”是毛澤東的部署。1975年5月3日,,毛澤東召集政治局會議,,批評“四人幫”,的確說過:江青等人的問題,,上半年解決不了,,下半年解決,今年解決不了,,明年解決”,,但毛澤東說的“解決”肯定不是粉碎“四人幫”的行動。

另外,,作為一種反映人物的藝術(shù)作品,,它有點像舞臺劇,當聚光燈投射到主角身上的時候,,其他配角甚至包括其他主角會在陰影后面,。這不等于其他的角色不存在,但是,,它作為一個藝術(shù)作品只能這么表現(xiàn),,聚光燈肯定是集中在一個人身上。所以,,給人的感覺這段歷史好像變成了一個人的歷史,,別人的作用恐怕就被淡化忽略了。

我看高考這一集就有這個問題,。其實,,恢復高考最后也是華國鋒批的。

人物周刊:說到華國鋒,,他在國家領(lǐng)導人的短暫任期內(nèi)最重要的貢獻是,?

韓鋼:他的第一個貢獻當然就是解決“四人幫”的問題。但在我看來,,華國鋒還有一個比較重要的貢獻,,這是過去不大談到的。實際上,,從他開始,,中國社會已經(jīng)開始發(fā)生轉(zhuǎn)型,最重要的,就是從過去的政治斗爭開始轉(zhuǎn)向了某種相對務實的建設,。固然,,從他個人的表達來說,講話也好,,文章也好,,做的報告也好,他的確是在提階級斗爭,。但是,,從他的政治實踐看,實際上已經(jīng)開始了這個轉(zhuǎn)型,。

這個轉(zhuǎn)型是非常重要的,。這未必是他有自覺的政治理念,但在實踐層面上,,他已經(jīng)開始慢慢地轉(zhuǎn)過來了,。

人物周刊:1970年代末的中國究竟處于怎樣一種政治生態(tài)呢?

韓鋼:這個問題非常值得研究,,我用的概念叫“政治格局”,。“文革”初期,,毛澤東實際上依托的是兩批人,,一批是軍人集團,以林彪為代表的,,一批是文人集團,,以張春橋為代表。形象的說法,,就是一個“筆桿子”,,一個“槍桿子”。

林彪事件發(fā)生后,,毛澤東在權(quán)力分布上顯然作了調(diào)整,,他不再用兩派,而是用三派來平衡,。我們都知道,,在物理學里,三角形是最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),。他開始重新起用老干部,比方讓葉劍英主持軍委工作,,周恩來主持中央日常工作,,同時把一批被打倒的老干部“解放”出來,有些還安排工作,最典型的是鄧小平本人,,1973年底他再次進入中央政治局和軍委,。

另外,在林彪事件前后,,他開始提拔一些地方上的干部到中央工作,,如紀登奎、華國鋒,、吳德,。這些人再加上國務院的一些人,形成了一個“溫和派”,。他們跟老干部們有些不同,,在“文革”初期沒有被沖擊或沖擊很小,在政治上擁護毛澤東的理念和路線,。但是,,又跟江青這些“激進派”不一樣,他們是既要“抓革命”,,還要“促生產(chǎn)”,,“激進派”則是只抓革命,不問生產(chǎn),。

到1974,、1975年,毛澤東采取的策略是“提鄧壓江”,。這個政治生態(tài)就變成了老干部主導,,而“激進派”式微,而“溫和派”大體上靠攏了老干部們,。鄧小平在1975年主持“整頓”的時候,,紀登奎、華國鋒都是整頓的支持者,。

1975年年底,,鄧小平再次因所謂“右傾翻案風”被批判,政治生態(tài)又發(fā)生了變化了,。老干部們出局,,“溫和派”和“激進派”開始博弈。在這場博弈過程中,,“溫和派”同一時被邊緣化的老干部們聯(lián)手,,像葉劍英,他當時既是軍方也是黨內(nèi)元老,。這兩個群體形成了一個壓倒性的強勢,,很快解決了“激進派”的問題,。

粉碎“四人幫”以后,出現(xiàn)過一個老干部們和“溫和派”的合作的“蜜月期”,,但1977年下半年以后,,政治生態(tài)發(fā)生微妙變化,1978年底之后,,“溫和派”逐漸出局,,老干部們主導。

這些人在情感上和革命經(jīng)歷上更接近鄧小平,。

1980年,,劉桂仙和丈夫郭培基開辦了“文革”結(jié)束后北京第一家私人餐館悅賓飯店,并一直營業(yè)至今

鄧小平的黨內(nèi)聲望和民意基礎主要是“文革”后期和“文革”以后奠定的

人物周刊:一旦大量老干部被平反,、官復原職以后,,就自然形成了一個以鄧小平為核心的“勢”態(tài)。

韓鋼:對在法律意義上,,鄧小平從來不是最高領(lǐng)導人,,但絕大部分老干部是“擁鄧”的。從1979年開始到1981年,,凡是重大的決策都出自鄧小平或者是陳云,。

人物周刊:可以這么說嗎,以鄧小平的能力,、資歷和經(jīng)歷,,肩負起國家領(lǐng)導的核心,已是眾望所歸,。

韓鋼:鄧小平的黨內(nèi)聲望和民意基礎主要是“文革”以后奠定的,。“文革”前,,他在黨內(nèi)的地位很高,,進入了最高權(quán)力的核心層。但是,,我這里講的是他在黨內(nèi)的聲望和民意基礎,。

所謂“黨內(nèi)聲望”,就是在黨內(nèi)被一個相當大的群體認可,;所謂“民意基礎”,,就是在社會層面受到廣泛“擁戴”。鄧小平在黨內(nèi)的聲望和社會上的民意基礎是在什么時候具有的呢,?主要是1975年以后,,一個標志就是1976年的天安門事件。

“文革”初期,,民眾對于這場政治大革命還是相當狂熱的,,狂熱的原因很復雜,,這里面有領(lǐng)袖權(quán)威和個人魅力的原因,也有長期以來社會矛盾積蓄的原因,。“文革”中期以后,,民眾的心態(tài)發(fā)生了復雜的變化,,很多人在懷疑,至少很多人疲憊了,,有的人厭倦,,有的人甚至是抗拒的。鄧小平主持的“整頓”贏得了相當一部分民心,,大家覺得終于開始過比較正常的日子了,,可以回到常態(tài)上了。結(jié)果,,他又再次被打倒,。

如果鄧小平?jīng)]有被再次打倒,這個民意基礎可能還沒有這么強烈,。對他主持整頓的擁護再疊加人們的惻隱之心,,使得他的民意基礎經(jīng)過1975年的震蕩,在1976年得到了充分表達,。1976年,,天安門大字報有相當一部分是稱頌鄧小平的,有一張大字報就這么說,,1975年1月鄧小平主持國務院工作,,斗爭取得了初步的勝利;1975年7月,,鄧小平主持中央工作,,斗爭取得了決定性的勝利?!边@個“斗爭”當時的含義是指的革命力量跟江青等人的反革命力量的斗爭,。這都說明民意對他有極大的同情和極高的評價。

人物周刊:“眾望所歸”的一個重要原因,,是他在“文革”中的個人際遇和復出中的作為么嗎,?

韓鋼:對。他個人在“文革”中的經(jīng)歷,,到了“文革”后期實際上成為黨內(nèi)元老和軍方元老以及社會民眾擁戴的基礎和資源,。三中全會上,很多老干部為什么肯定鄧小平,,因為1975年是他給他們“解放”的,,或者說“文革”以后是他把他們“解放”和安排工作的,。這是最高權(quán)力在十一屆三中全后實際轉(zhuǎn)移到鄧小平手上的一個很重要的原因。