我從上中學開始,,就樹立了一種價值觀,覺得一個人活得“功利”,,是不光彩的,。念大學的時候,每天跟朋友廝混到半夜,,白天蒙頭大睡,,看電影、看漫畫,,理直氣壯地翹課和抄作業(yè),,嘲笑早起的哥們兒,瞧不起他們排隊占座的謙恭,。我們吃宵夜的時候,,那些穿著廉價職業(yè)裝的室友才剛下班,精疲力盡地回到寢室,。累死累活也掙不到錢,,何苦?不就是想混進大公司嗎,?我笑:“你們小時候是餓怕了還是怎么的,為了前途焦慮成這樣,?”

進大學后參加了辯論隊,,打了幾年也沒什么出色的表現。終于有一年,,我們隊挖到了寶,,打算發(fā)展他成為主力隊員。那時我們只能用夜里的時間準備比賽,,但是第一晚他就提出了抗議:“我每天11點必須上床睡覺,。”

你可以想象我們當時的反應,??鋸埖乇Γ酶鞣N語言羞辱他,,勸他像成熟的男人一樣而不是過著高中三好生的生活,,甚至無賴地鎖了門。但他不為所動,。

“滾吧滾吧,,”最后我們生氣了,“進了北大怎么還這么功利,?”

功利的反面是什么呢,?大概就是我們那樣的生活了:晚上不睡覺,不學習,興致勃勃地討論一場基本沒有勝算——就算僥幸勝了也沒什么好處——的比賽,。這顯得我們特立獨行,,但要是這件事有了好處,就沒那么好玩了,。例如,,給獲勝者發(fā)上一筆獎金,或者,,掛鉤一份高薪工作,?那樣的話,我們夜以繼日地賣命為它打拼,,居心何在呢,?

我想,我恐怕要退出了,,至少沒法拼得那么理直氣壯,。如果“辯論”的結局是換取某種好處,我們彼時的所作所為,,就與做實習加班到深夜(且不掙錢)的室友沒有高下的分別,。暗處的旁觀者,是否會以我看實習生兄弟的目光,,帶著鄙夷的態(tài)度看我呢,?

“真是不達目標誓不罷休啊,為了那么點獎金也是用心良苦,?!?/p>

我沒有勇氣承受那種聲音。所幸,,辯論賽沒有給獎金或其他什么“好處”,,總算為那時的我保留了一份足以盡興的愛好。但是那時的心態(tài)時常給我一個警醒:相比被外在利益誘惑而偏離本心,,像我這樣的人也許會更容易被內心的聲音束縛——我太希望自己看起來不為五斗米折腰了,,那么,我很可能會為了刻意保持這樣的形象反受其累,。

很多人提問:為什么我對家人不如對外人好,?為什么賺錢的事不想做,不賺錢的事倒是做得不亦樂乎,?為什么為自己做事一拖再拖,,完成別人的請求倒是不遺余力?我的回答是,,這跟我們對形象的顧忌有關,。一個愛惜羽毛的人,,會時時害怕自己吃相難看。

“吃相難看”這種說法,,流行于這個時代,,說明我們還沒有完全擺脫過去對“無私奉獻”的推崇。其中一個原因,,也許是拜網絡所賜,,到處都在發(fā)布不要錢的虛擬產品:書籍、音樂,、視頻,、游戲、軟件……以至于“免費”似乎成為了互聯網精神之一,,其地位至高無上,。理所當然地,這種精神會讓一切收錢的——甚至只要有自利企圖的行為顯得難看,。有人就質疑過我:你為什么不接受轉載不署名,?不就是想趁機自我營銷嗎?

就道德意義而言,,“免費”不應該占有優(yōu)勢,。理智地看,這只是一種經營策略,,跟飯店開業(yè)大酬賓沒什么兩樣,,目標仍是賺錢——具體能不能賺到姑且不論。這是正當的,。一切產品,都凝聚了人的心血和勞動,,天經地義就該獲得回報,。因此,那些收費的自利者也無須為了自己的“功利”而自慚形穢,。說到底,,誰做事能沒有利己的動機呢?

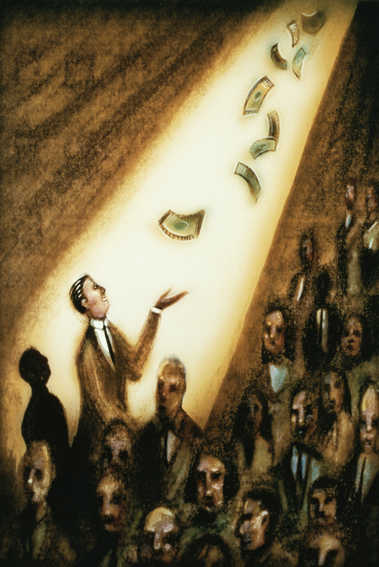

在互聯網時代,,還強調“為自己而活”,,看似有些荒唐,但考慮到“免費”和“分享”這樣的價值觀,,仍是過去“無私奉獻”那一套的翻版,,就覺得還有必要多鼓吹一點利己主義。一個人太缺乏自信,,舉手投足,,就會有假想的觀眾(perceived audience)盯著自己,。這觀眾不看你付出多少,只看你吃相如何,,一開口就是冷嘲熱諷:“何苦寫這么多字,,不就是為了多掙幾塊稿費么?”多少人被這些假想出來的冷笑聲,,打消了做事的動力,。