“如果,,如果我們明年再來,還會有蟬嗎,?”

“當然有,,可是那是另一批新蟬?!?/p>

在林懷民寫于1969年的中篇小說《蟬》的結尾,,主人公翁陶之和莊世桓有這樣一段對話。小說里的青年們,,在青春的終站即將到來前,,度過了一個奔放的夏天,他們在“明星”和“野人”咖啡屋流連,,莫名感傷,,被青春和死亡以及早夭的隱憂挾裹著,“進行燃燒青春的儀式,,也惶然地找尋自己和彼此”,,終于,狂歡謝幕,主人公在離別紛涌而至,、青春劫毀之后,,突然聽到了一陣蟬聲,一種近似于歡樂的情緒驟然到來,,他在剎那頓悟之后,,準備進入另一個生命階段?!?/p>

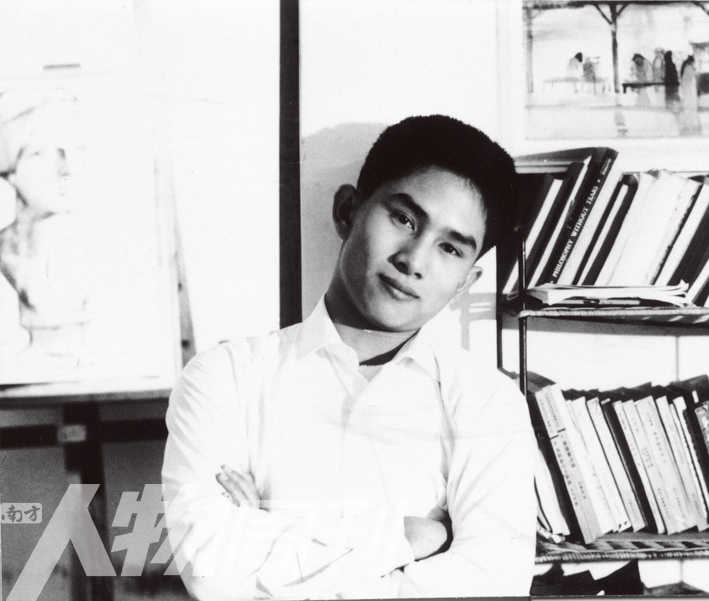

林懷民之于我,,曾是一個青春鄉(xiāng)愁般的偶像,第一次看到他舞蹈的片段,,第一次看到他的照片,,尤其是《蟬》封面上那張棱角分明、氣質異常干凈的臉,,以及他書中那些文字,,都讓我想起16歲時那些稍縱即逝的畫面,在山林間奔跑的晚上,,在草地上搜尋野花的春天,,還有某個夏天,我們一群少年在池塘里嬉戲,,有個同學從水中跳出來,沿著小路跑過來,,當時月亮特別亮,,一片月光映照在他肩膀凸起的骨骼皮膚上,像是一簇冷火,。他跑過來了,,喘著氣,眼睛黑不見底,。

但林懷民卻并沒有將自己停在那個少年時代,。2013年,“美國舞蹈節(jié)”把終身成就獎頒給林懷民,,這是現代舞世界的至高榮譽,,曾經頒給許多舞蹈大師,而林懷民是第一位歐美之外的獲獎者,,《外灘畫報》韓見和菲戈的文章在分析林懷民獲獎原因時,,曾經這樣說:“林懷民之所以享有如今的聲譽,不是因為他把自己打造成了明星偶像,,也不只是因為他對中國元素的現代舞所作的開拓性探索,,還因為40年來他創(chuàng)辦的云門舞集真正和臺灣社會建立了良性互動。”

從1993年開始,,云門舞集就頻繁下鄉(xiāng)演出,。從表面上看,之所以發(fā)起下鄉(xiāng)行動,,是因為臺灣演出市場比較小,,演出容量就那么大,尤其是舞蹈團,,生存形勢非常嚴峻,。1988年,“云門”曾經因為臺灣社會環(huán)境的變化,,一度暫停,;1993年,“云門”去美國演出《薪傳》之后,,經濟狀況不佳,,也迫使“云門舞集”另辟蹊徑,尋找適合臺灣的運營之道,。

但事實上,,“云門舞集”的下鄉(xiāng)行動并非單純的票房擴容。最初在低收入社區(qū)和校園進行的演出,,都是免費的,。后來的下鄉(xiāng)演出,也不是演了就走,,而是和當地民眾有非常良好的互動,。他們演出的地方,往往不是正規(guī)的劇場,,而是露天的舞臺,、學校的操場,甚至榕樹下的一塊空地,,即便在這些地方,,他們照樣認真演出,在互動環(huán)節(jié),,還邀請觀眾尤其是孩子一起舞蹈,,“我知道藝術家不只是為著那掌聲與鮮花工作,卻不明白藝術不只是技術,、形式與結構,。藝術工作原來只是將心比心,是人情的往來,?!?/p>

結果就是,他們所到之處,總有熱烈歡迎,。2008年2月,,“云門舞集”的八里排練場毀于大火,在他們并沒發(fā)起捐款的情況下,,自發(fā)捐款卻源源不斷涌來,,從企業(yè)家捐助的二三百萬,到幼兒園小朋友捐助的100元,,“云門舞集”在短期內收到了來自社會各界的5000筆捐款,,共計3.7億新臺幣,為的是“讓‘云門舞集’有自己的房子”,。林懷民笑稱,,自己有五千多個股東。

一些學者曾在上世紀90年代提出“社會資本(Social capital)”理論,。社會精英有義務幫助整個社會增加聯系,、信任,以及共同信念:林懷民和“云門舞集”,,就這樣成為給臺灣社會儲備“社會資本”的重要力量,。所謂“正能量”,其實就是——給整個社會的積累里,,竭盡所能地添加一點收益,。

從前我曾以為,人生像蟬,,童年和少年,,是在泥土里的蟄伏,青春盛放的時候,,也就是掙脫蟬蛻躍上枝頭的時候,因了林懷民,,因了許多人,,終于知道,青春會逝去,,月下的冷火會慢慢熄滅,,整個人生其實都是蟄伏,真正的枝頭高歌,,其實發(fā)生在生命的熟年,,是你將自己獻給整個世界時的宣言。