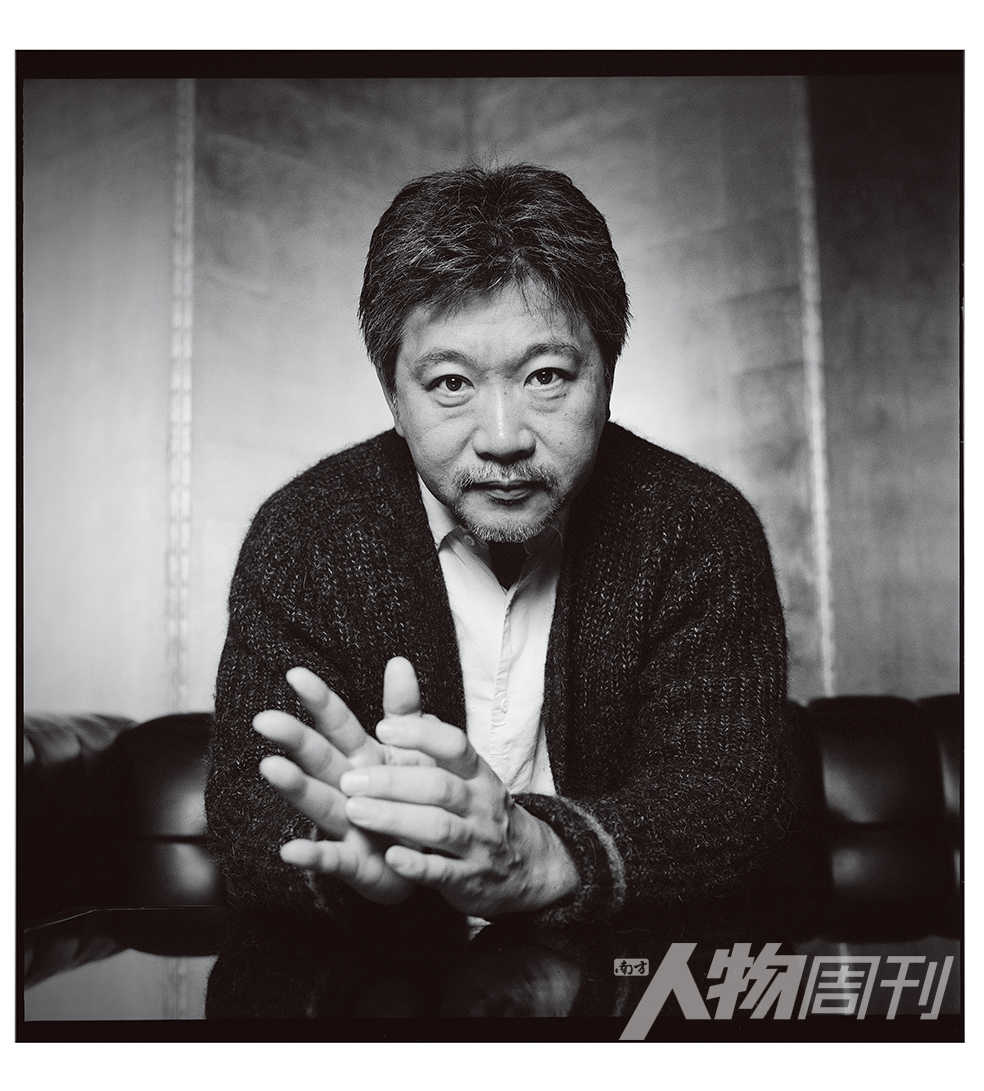

是枝裕和曾讓許多人哭泣,。

“電影院是給意志薄弱的人獨(dú)自飲泣的地方?!彼陔S筆集《有如步行的速度》里寫下太宰治的這句話,。明明說著“我想拍的是一開場便讓觀眾覺得‘啊母親就在那里’的電影”,說“我不想給人帶來哭泣,,而是盡可能地讓人歡笑,,與母親一起歡笑”,,但看是枝裕和的電影,,復(fù)雜如人生的情緒總會同時涌上心頭。

我們心照不宣地各自藏身于電影院的黑暗里,,為沒有成為更好的大人而哭,,為已然永遠(yuǎn)錯過無法補(bǔ)救的遺憾而哭,為溜走的幸福,、未曾好好把握的過往而哭——是枝裕和一次又一次打動人的,,總是不圓滿,總是錯過與缺憾,。而拍出那些難以承受之憾的是枝裕和,,歸根到底,是在為自己尋找泄洪之口,。他把自己所有的遺憾,、身為兒子的失敗與悔恨藏在配樂里,藏在故事和臺詞里,。

喜愛他的影迷有類似的理由:是的,,他的電影緩慢如呼吸,影像的情感表達(dá)克制內(nèi)斂,,深藏于波瀾不驚之下,,卻足以在人心底掀起波瀾。與院線主流的充斥著廉價煽情套路的商業(yè)劇情片相比,,是枝裕和的電影尤其讓有類似文化背景的國人感到真實(shí)親切——是枝裕和是懂我的,,他們在心里想,。

或許是無心插柳,但事實(shí)證明,,是枝裕和影片中所體現(xiàn)的普適性情感,、人文關(guān)懷,確實(shí)賦予了他以某種國際通行證,,甚至可以用“墻外開花墻內(nèi)香”來形容,。不論其他,僅就國際聲望而言,,是枝裕和的大眾認(rèn)知度便少有其他日本導(dǎo)演能出其右——在歐美,,許多人認(rèn)為是枝裕和是日本平成年代最出色的電影導(dǎo)演,上世紀(jì)90年代中期處女作《幻之光》一登上國際影壇,,便入圍威尼斯電影節(jié)主競賽單元,、拿下當(dāng)年的金奧塞拉最佳攝影獎,此后也頗受戛納,、威尼斯,、柏林等各大國際電影節(jié)青睞;而在中國,,這個名字常和小津安二郎,、成瀨巳喜男、侯孝賢,、楊德昌,、賈樟柯并提,是一大票文藝青年心中最擅長細(xì)節(jié)描摹的大師,。毫無疑問,,他是當(dāng)代日本電影的中流砥柱。

在海內(nèi)外強(qiáng)勢的傳播助推下,,是枝裕和這個名字,,幾乎成了日本當(dāng)代電影的名片。在北京,,電影節(jié)舉辦過是枝裕和的專題影展,、兩次將導(dǎo)演請來做見面會,是枝裕和的散文集和小說已經(jīng)在中國出版——哪怕不出國門,,中國影迷也不難找到大量關(guān)于是枝裕和的資料,,輕松地從電影節(jié)大銀幕上看到他的幾乎所有電影,從生平履歷,、作品年表到導(dǎo)演本人對其作品的講述,,甚至大量與之相關(guān)的周邊采訪資料、影評人評價……

在這樣的背景下,,是枝裕和還有什么可被言說的空間,?

有,。

在兩次訪談以及對日本國寶級演員樹木希林和阿部寬等合作對象進(jìn)行專訪之后,我們試圖回答這個問題,。它的核心只有一句話:是枝裕和,,究竟是怎樣的人?

?