幾年前看了日版將近四小時(shí)的上下集電影《小森林》(夏秋篇,,2014;冬春篇,2015),,甚為歡喜,于是帶著好奇心再讀回同名原作漫畫(五十嵐大介,,2002至2005年連載于講談社《月刊Afternoon》,,后出單行本兩卷),我產(chǎn)生了幾個(gè)疑問:這是一部美食文本嗎,?它是否可像其他文本那樣在不同文化語境中得以重生,,就像電影工業(yè)中慣常所做的那樣?

早聽說韓國準(zhǔn)備翻拍《小森林》,,于是充滿期待,。中、日,、韓歷來被歸屬于同一個(gè)文化圈,,在農(nóng)業(yè)和飲食上亦有很多共同語言。先前《舌尖上的中國》在東亞燃起的鄉(xiāng)愁(及其不滿)自不必說,;即便《大長今》已過去多時(shí),,仍可喚起國人對(duì)于東亞美食的共同記憶;而日本餐桌文化的優(yōu)雅,、對(duì)食材的敬畏等等,,透過紀(jì)錄片、電影乃至文人墨客的解讀傳遞給我們的鄉(xiāng)愁,,又怎能被我們輕易忽略,?那曾經(jīng)是我們自己的文明,而今已經(jīng)失落,。

我疑惑的是:如此相近的文化根基,,如何拍出不同的感覺?于是,,帶著這種好奇,,我看了韓國版《小森林》。它帶給我的,,不是兩部電影的互相映照,,而是完全不同的“小森林”。它們有各自的邊疆,,由味覺區(qū)隔的邊疆,。

敘事節(jié)奏的快慢、核心食物的取舍、春夏秋冬的時(shí)令等等,,這些都可理解,。每一地區(qū)的飲食文化皆可順從當(dāng)?shù)氐奶鞎r(shí)地利,形塑自家獨(dú)有的味覺體系和時(shí)間節(jié)奏,,從而也形塑了當(dāng)?shù)厝说男撵`生活,。所以你看到的每個(gè)地方的人的面貌和節(jié)拍皆有差次,這可稱為大千世界之最初表象,。但若深究下去,,便會(huì)陷入漫無邊際的深淵,在此混沌狀態(tài)下,,朝鮮冷面和韓國冷面竟然分屬于完全不同的宇宙,,盡管在地理和物候乃至語言上相差無幾。

而兩部《小森林》之間的美學(xué)距離亦遠(yuǎn)超于地理和物候,。這是令人難以理解,、也是很有趣的文化命題。日本的主人公,,看起來一無所有,、一無所求;韓國的主人公,,似乎略有盈余,、亦心有不甘。前者低眉順目,,惟一照顧的是她眼前的植物或食材,;后者則左顧右盼,心不在焉,,似乎企盼有人前來,。于是一切變得不那么單純。

對(duì)媽媽的渴求或追問或許是一致的,,但意義不同,。有些無法釋懷;有些漸漸忘記,;有些是因?yàn)槭韬霾辉偬崞?;有些,則莫妙其妙地,,仿佛從未有過,。

作為植物,我們其實(shí)都萌芽在母親的子宮里,,發(fā)育在嘈雜的親友間,,成長和掙脫于潮濕,、炎熱、寒冷而凝重的鄉(xiāng)土,,最后,,并非每個(gè)人都有幸葬于那里。正如電影所展現(xiàn)的,,我們一直在吃喝中成長,直到死去,,然后被一些黑夜中莫名其妙的來客帶走,,到黑暗中去。

我們終究死無葬身之地——特別是在大城市里,。

表面看來,,這兩部電影都在談?wù)撌澄铮惠p易飛升,,僅限于食材的采集,、備料、等待,、烹飪,、品嘗等環(huán)節(jié)。然而我從中看到的卻并非食物,,而是其他,。食物,固然第一要義是果腹,,但并非至高正義,。我至少看到了失望。它是一種奇異的作物所釀之酒,,乃由材料的鮮美,、時(shí)機(jī)的不當(dāng)、過于豐沛的雨水,,疏于照料,,怨念重重,以及不受歡迎的來客頻繁造訪等等,,一起釀成,。我們必須獨(dú)自啜飲。大概一個(gè)失意之人將全部身心和汗水辛勞付出傾情投入,,才能細(xì)微敏感到個(gè)中滋味吧,!

我們都是失望的遺腹子,無父無母,。惟一的救贖,,或許僅僅是食物——我們的恩主,而我們對(duì)它們失禮已久。古語說,,禮失求諸野,。我們?cè)谑澄锷系氖ФY,或可從周邊國家仍然保存的那種對(duì)待食物的古樸態(tài)度上求問一下,。

然而,,當(dāng)你以為人們的記憶底線是舌尖的時(shí)候,殊不知,,舌尖已經(jīng)是全球化的戰(zhàn)場(chǎng),。抵抗與侵略的沖突已然訴諸此地。人們的味覺已被占領(lǐng),,無可逃遁,,因?yàn)槲队X被認(rèn)為沒有邊疆。

味覺其實(shí)是有邊疆的,,那是母親為之設(shè)定,,雖然她可能早已離我們遠(yuǎn)去。那也是修辭的邊疆,,你終生無法偷渡,。

?

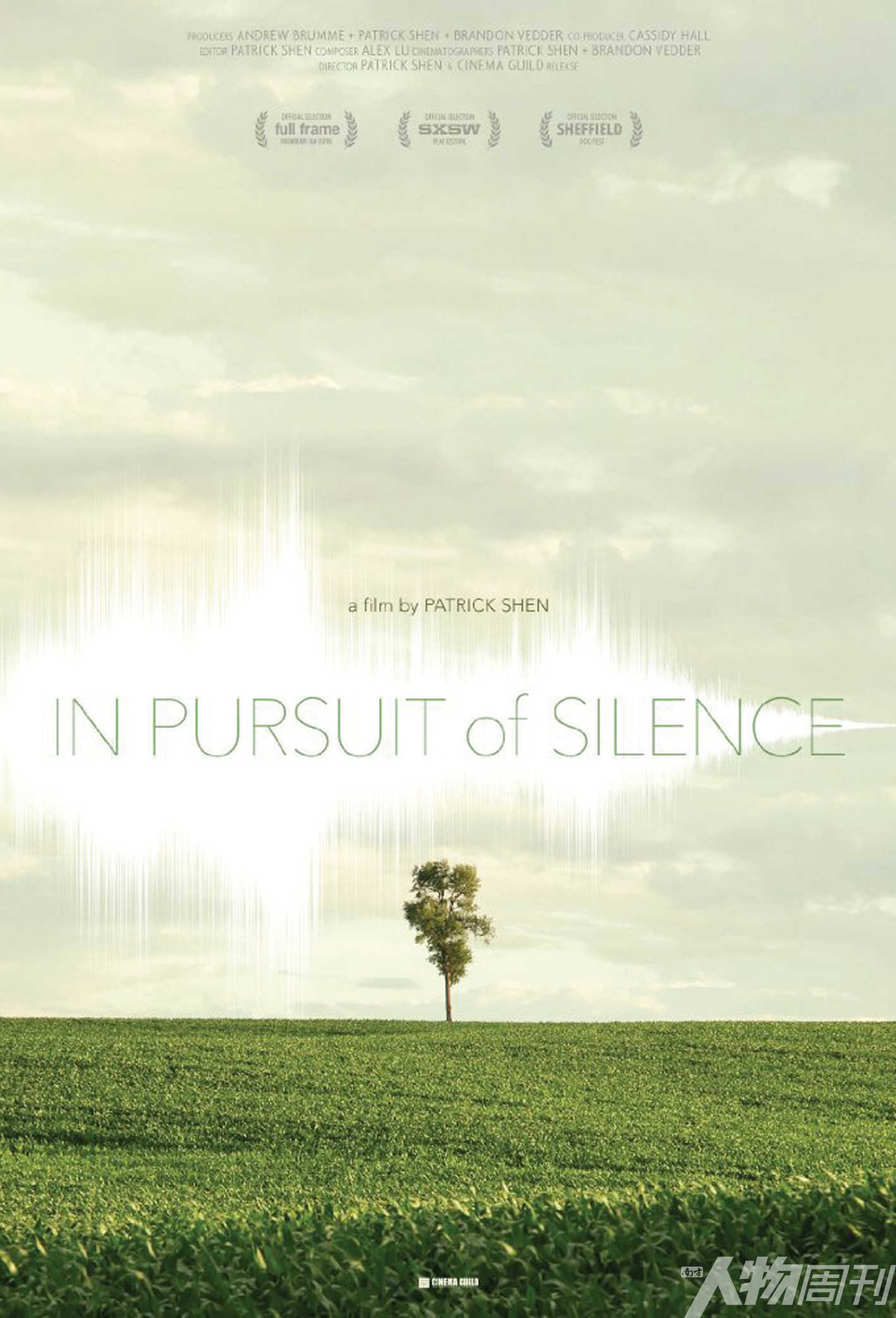

《尋找寂靜》(2015)

導(dǎo)演: Patrick Shen

生活中充滿噪音,然而常常被忽略,。這部紀(jì)錄片給我們還原了什么叫寂靜以及噪音,,其中包括了著名的《4:33》(約翰·凱奇)。

?