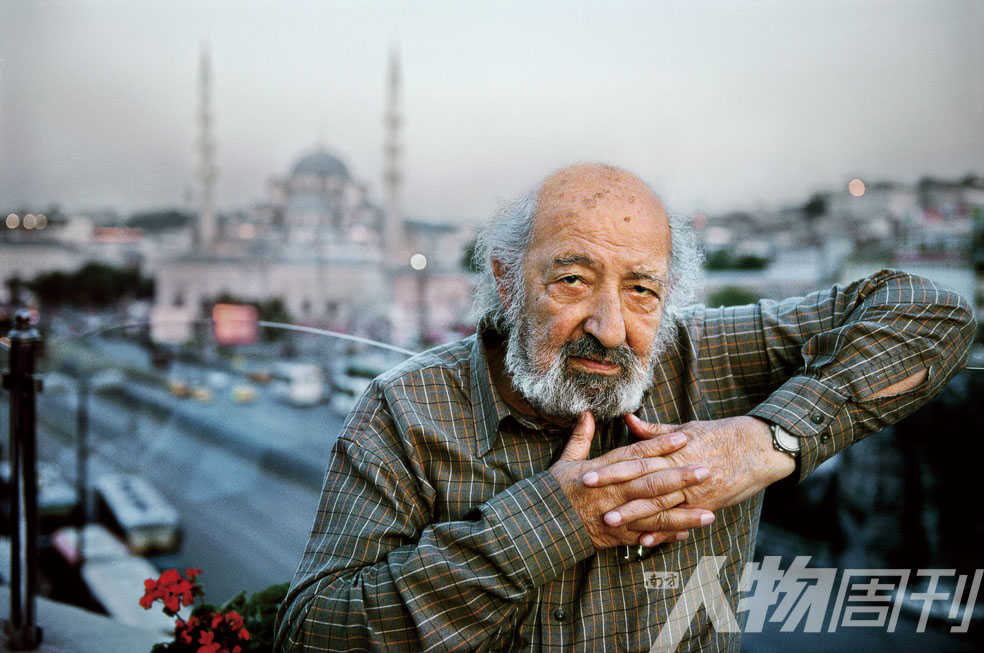

10月18日,,被稱為“伊斯坦布爾之眼”的土耳其攝影家阿拉·古勒(Ara Güler)因心臟病去世,,享年90歲。

2006年的諾貝爾文學獎得主奧爾罕·帕慕克在自傳式作品《伊斯坦布爾:一座城市的記憶》中選用了大量古勒的攝影作品,?!皼]有哪兒的伊斯坦布爾能比阿拉·古勒的照片里保存,、記錄和保護得更好的了,?!?帕慕克用文字記載伊斯坦布爾,而古勒則是用鏡頭記錄這座城市。

1928年,,古勒出生在伊斯坦布爾的貝悠魯區(qū)(Beyo?lu),,他父親有很多藝術界的朋友,這讓他從小就能接觸到藝術界的人,。古勒曾經(jīng)希望成為一名編劇,,和父親電影界的朋友一起拍電影。

在電影制片廠工作過一段時間之后,,他去土耳其報紙Yeni Istanbul做攝影記者,,之后他換過幾次工作單位,,但都是在媒體行業(yè)做攝影記者,。

20世紀60年代,古勒前往肯尼亞,、新幾內亞、印度,、巴基斯坦等國家拍攝,,他的作品常常被著名作家當插圖用,他也常常受到世界各地攝影展的邀請,。70年代,,他采訪了大量的名人,,拍攝過巴勃羅·畢加索、阿爾弗雷德·希區(qū)柯克,、約翰·伯格、瑪麗亞·卡拉斯,、溫斯頓·丘吉爾等,。

1994年,,古勒為法國 《世界報》副刊封面拍攝帕慕克,這位寫了十多年的42歲采訪對象因為這次拍攝覺得:“這下我真的是作家了,?!?/p>

在攝影領域,,古勒獲過很多榮譽,。但在帕慕克看來,,“阿拉·古勒最偉大的成就是為上百萬人保存了這個城市豐富而詩意的視覺記憶。每次我細細觀看古勒的伊斯坦布爾照片時,,我都會有一種奔回書桌去寫這座城市的沖動,。”

伊斯坦布爾橫跨亞歐大陸,,受到東西方文化特質的感染,。拜占庭,、君士坦丁堡,、伊斯坦布爾,不同的名字代表著不同文明,,沖擊造就了這座城市“混搭”的風格,。

但在繁盛的旅游業(yè)還沒來臨之前,,20世紀初奧斯曼帝國瓦解之后,世界幾乎遺忘了這座城市,。

土生土長的古勒見證了伊斯坦布爾的興衰變幻。

20世紀50年代,,古勒開始用鏡頭記錄伊斯坦布爾的日常生活,。他拍攝這座城市里的小店鋪、靜僻小巷,、廢棄工廠、馬車,、船只,、巴士等,也拍攝手藝人,、司機,、小販,、漁民……“

在那之前,,伊斯坦布爾人的人性狀態(tài)很少自動地進入照片,。” 帕慕克認為古勒和別的土耳其攝影師完全不同,。

2009年,古勒出了一本攝影集《伊斯坦布爾》,,當中收錄了20世紀40到80年代在傳統(tǒng)與現(xiàn)代撞擊之下的伊斯坦布爾的日常照片,皆為黑白色,,這正是那個年代伊斯坦布爾的底色,。

如同帕慕克所寫的序言:“我那時代的伊斯坦布爾人已避免穿他們榮耀的祖先們穿的艷紅,、翠綠和鮮橘色,。他們并非刻意——但在他們沉重的憂傷中帶有一絲謙遜,。這是黑白城市里的穿著打扮,,他們仿佛在說:這是為一座衰落了150年的城市哀悼的方式,?!?/p>

今年8月16日,,伊斯坦布爾設立了一家以古勒的名字命名的博物館——Ara Güler博物館,。偉大的藝術家會因為作品而長存,阿拉·古勒正是其中的一個,。