“我們有史以來第一次面臨全球退化的風(fēng)險(xiǎn),?!?/p>

“有史以來第一次,,我們站在過去,,凝望著鏡子里消逝的未來,。我們可以看到自己站在我們創(chuàng)造的大屠殺中,但我們再也看不到接下來會(huì)發(fā)生什么,?!?/p>

人類已經(jīng)消亡,上海榮宅的主人,,一位機(jī)器人正在對虛空發(fā)表演說,,他在循環(huán)背誦由人類歷史上眾多重要演講摘錄構(gòu)成的獨(dú)白,這些獨(dú)白曾經(jīng)作為預(yù)言而存在,,而現(xiàn)在早已經(jīng)成為結(jié)語,。

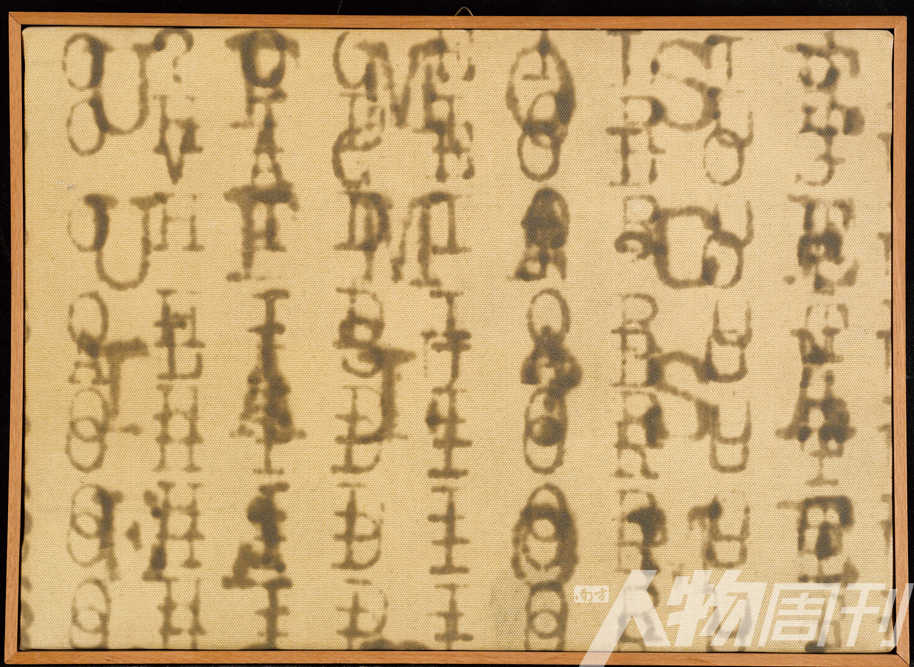

Vincenzo Agnetti

Oltre il linguaggio, 1970 2 emulsified canvases Courtesy Fondazione Prada

這座記載著昔日榮光的府邸,,鬧中取靜,位于上海靜安區(qū)陜西北路186號(hào),,是清末民初中國富商,、“面粉大王”榮宗敬的家宅。現(xiàn)在PRADA接手了這里,,在經(jīng)過六年細(xì)密的整理修葺之后,,作為PRADA藝術(shù)基金會(huì)的展覽場地對外開放?!霸谖覀兘邮诌@座房子的時(shí)候,,發(fā)現(xiàn)里面有一間不易被發(fā)現(xiàn)的內(nèi)室,里面甚至還留有一個(gè)當(dāng)年的保險(xiǎn)箱,?!敝?jǐn)慎起見,他們在攝像機(jī)的公證之下打開了保險(xiǎn)箱——發(fā)現(xiàn)里面秘藏的并不是金銀財(cái)寶,,而是一沓當(dāng)年上海灘的舊報(bào)紙。

這段小典故幾乎可以視作榮宅這次新宅“我曾為何物”(What Was I)的現(xiàn)實(shí)版預(yù)演:當(dāng)時(shí)間流逝,,人物流散,,保留下來的是文字和文明的碎片。

Goshka Macuga是這次展覽的主角,,這位1967年生于波蘭華沙的女性藝術(shù)家目前生活在倫敦,,正如博爾赫斯被認(rèn)為是“作家中的作家”,Goshka也被稱為“藝術(shù)家中的藝術(shù)家”,,這是因?yàn)樗膭?chuàng)作長期以來總是呈現(xiàn)出某種學(xué)術(shù)的純粹性,,在藝術(shù)家本人身上,似乎也可以看到這種本能的誠實(shí),。

Goshka Macuga的大部分作品都在關(guān)注開拓性課題,,比如時(shí)間、起點(diǎn)與終點(diǎn),、坍塌與復(fù)興,。What Was I似乎是那三個(gè)著名的哲學(xué)終極問題的變體,這也是瑪麗·雪萊小說《弗蘭肯斯坦》里的追問,。在Goshka的構(gòu)思中,,后世界末日的人類紀(jì)時(shí)代,科學(xué)發(fā)展到了崩潰邊緣,,技術(shù)成果成了毫無價(jià)值的工具,。最后一個(gè)被遺棄的機(jī)器人,作為“類人”的存在,,居住在榮宅之中,,不斷自言自語,,對著虛空拋出自己的語言和思想,試圖交流,。

Goshka Macuga

Discrete Model No 006, 2018 paper collage Collection of the Artist, London

“我有一種重要的靈感來源,,它是一個(gè)數(shù)學(xué)上的概念——奇點(diǎn)。如果從科學(xué)的角度來說,,它意味著如果事情發(fā)展的路徑一直延續(xù),,會(huì)達(dá)到一個(gè)爆發(fā)點(diǎn),這個(gè)點(diǎn)是難以預(yù)計(jì)的,。通俗點(diǎn)兒說,,當(dāng)某一個(gè)人工智能的程度已經(jīng)超過人類的時(shí)候,可能就是奇點(diǎn)到來的時(shí)候,,人類似乎就沒有必要存在于這個(gè)世界之上了,。”Goshka的重點(diǎn)并非勾畫人類文明的末日,,她更想問的是,,我們能否應(yīng)對這一可能的未來,以及,,我們是否還具備重建世界的能力,?

而在這種如迷宮一般的舊式府邸之中,每個(gè)房間都布置著人類文明的遺留物,,那是Goshka從PRADA基金會(huì)的收藏中選擇出來的,,從1950年到1970年之間的作品——來自德國零派、意大利抽象主義的藝術(shù)家在這里錯(cuò)落有致,,成為這些房間里靜默的存在,。

Salvatore Scarpitta

Cairn Sled, 1974 bandages, wood, mixed media 圖/ Roberto Marossi Courtesy Fondazione Prada

在整場展覽中,Goshka的角色,,既是藝術(shù)家,,也是策展人,她選擇這些作品,,是因?yàn)檫@些作品中都流露出相似的特性:一種面向未來的實(shí)驗(yàn)性,,更加抽象,更加不受限于時(shí)間的藝術(shù)形式,,它們是不訴諸文字的語言,,似乎更容易被未來的觀眾解讀。

在這所安靜的房子里,,機(jī)器人回響著的演說是唯一的聲音,,Goshka將這件作品起名為《致吃掉書卷之人子》,這個(gè)典故來自《舊約》里的“以西結(jié)書”,。以西結(jié)是耶路撒冷的祭司,,后來也成為流亡途中的預(yù)言者,。機(jī)器人的外觀呼應(yīng)了這種宗教感。

“當(dāng)我想要做這個(gè)機(jī)器人的時(shí)候,,我花了很長時(shí)間思考如何去呈現(xiàn)它的樣貌,,我甚至有很長一段時(shí)間都無法確定它到底應(yīng)該是男是女,或者要不要用一個(gè)歷史上已有人物來作為原型去塑造這個(gè)機(jī)器人,?!比魏我环N設(shè)定,都會(huì)被認(rèn)為帶有深意,,但是現(xiàn)在,,這個(gè)機(jī)器人是白人,但樣貌中帶有以色列或阿拉伯人的特征,。Goshka在日本完成了機(jī)器人的制作,,日本精湛的技術(shù)賦予了他不可思議的真實(shí)感:他不但可以自如地轉(zhuǎn)動(dòng)頭頸、手臂,,連皮膚和毛發(fā)的觸感也跟真人別無二致,,他的手指靈活地作出各種手勢,他甚至可以眼波流轉(zhuǎn),,當(dāng)他發(fā)表演說的時(shí)候,,那清澈的眸子會(huì)突然注目過來,與你對視,,眼睛背后似有靈魂,讓你身上輕輕起了一層雞皮疙瘩,。

“最后我用了我身邊一個(gè)朋友的容貌作為原型制作了這個(gè)機(jī)器人,,我把這位朋友視作了我的繆斯?!彼龥]有給機(jī)器人穿上衣服,,這樣可以裸露出那些帶有電子配件的關(guān)節(jié)部位,如果用衣服遮擋掉這些部分,,你會(huì)以為面前正在說話的就是一個(gè)真人,。裸露帶來了另一個(gè)問題:雖然機(jī)器人是按照人類的外貌設(shè)計(jì)的,體格也仿佛是男性的體格,,但他卻沒有更多的性征了,。他正對著觀眾的坐姿,讓他的性帶恰好面向正前方,,Goshka坦蕩地做出了這一切:那里空無一物,,吃掉書卷之人子沒有性別。

“雖然我給他做了胡子,,這是為了讓他看起來像一個(gè)尊貴的,、睿智的人,,在不同的文化里面,胡子都是一個(gè)容易被解讀的身份象征,,但是我并沒有賦予他明確的性別,。我不了解中國的性別文化,但我自己居住在倫敦,,你知道,,在那里,流動(dòng)性別乃至無性別都是接受度非常高的文化,,所以我有這個(gè)性別開放度,。在未來,我們的性別到底會(huì)是什么樣子,?我們的性別會(huì)怎么進(jìn)化,?這些確實(shí)是值得我們?nèi)ニ伎及 ,!遍L得像純情女生的Goshka穿了一套男式的黑西裝,,一雙手粗大得像個(gè)男人,指甲修剪得很禿,,她因?yàn)檫@個(gè)話題笑了起來,,笑得相當(dāng)雌雄同體。

Goshka Macuga 圖/Francesco Pizzo

所有的這些嘗試,,都讓這場展覽變得像科幻,、像哲學(xué)、像寓言和神話,,當(dāng)你從一個(gè)房間游蕩到另一個(gè)房間,,一種幽閉而循環(huán)的幻覺漸漸盤踞你的腦海。出口處的熒光字母What Was I 發(fā)出幽幽的冷光,,語法里確鑿無疑的過去時(shí)態(tài),,好像在提醒你:

未來已經(jīng)發(fā)生。